LA VIE AU MOYEN AGE

LA VIE AU MOYEN AGE

Au Moyen-Age la société est divisée en trois groupes: les religieux qui prient

Suivez la journée dun moine dans labbaye de Villers au Moyen Age

Suivez la journée dun moine dans labbaye de Villers au Moyen Age

8 déc. 2006 De plus d'autres aliments qui sont courants aujourd'hui n'existaient pas au. Moyen Age. ... ○ MOULIN

DOSSIER PÉDAGOGIQUE À DESTINATION DES ENSEIGNANT.E.S

DOSSIER PÉDAGOGIQUE À DESTINATION DES ENSEIGNANT.E.S

Il ne se veut nullement exhaustif. Après une brève mise en contexte historique il aborde la vie quotidienne au Moyen Âge en bord de Meuse

Blog31

Blog31

La vie quotidienne au Moyen-Age. La vie des seigneurs. Un repas de noces au château : Olivier de Castille donne sa fille en mariage à Artus fin du XVème ou

Cest la classe!

Cest la classe!

Moyen age moyen âge. ' C'est la classe! 'arch ologie. ' e l. Dossier pédagogique Préparer un dossier de lecture sur le thème de la vie quotidienne au Moyen ...

DP-Regards sur la vie quotidienne

DP-Regards sur la vie quotidienne

4 mars 2020 Organised around several themes – medieval households art of the table

Art et nature au Moyen Âge

Art et nature au Moyen Âge

Pièces luxueuses ou plus modestes objets religieux ou profanes

La vie quotidienne au Moyen Age : odeurs et saveurs Objectifs Les

La vie quotidienne au Moyen Age : odeurs et saveurs Objectifs Les

Les enfants vont vivre pendant plusieurs jours dans un site médiéval. L'atelier proposé sera l'occasion de leur faire découvrir la vie quotidienne au Moyen

Abbayes société au Moyen Âge

Abbayes société au Moyen Âge

Il ne s'agit nullement d'un dossier de contenu sur les abbayes et monastères au Moyen Âge ou encore sur la vie quotidienne des moines à la période

La vie quotidienne au Moyen-Âge

La vie quotidienne au Moyen-Âge

La vie quotidienne au Moyen-Âge. Durant le Moyen– Âge la population est composée principalement de paysans. Certains ne sont pas libres

LA VIE AU MOYEN AGE

LA VIE AU MOYEN AGE

Au Moyen-Age la société est divisée en trois groupes: les religieux qui prient

DP-Regards sur la vie quotidienne

DP-Regards sur la vie quotidienne

4 mars 2020 As a complement to the presentation “Treasures” team of curators at the Cluny museum wished to shine a spotlight on another aspect of medieval ...

LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN AGE

LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN AGE

LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN AGE. Les enfants font un véritable voyage à travers le temps pour revivre les moments forts d'une journée au XVème.

La vie quotidienne au Moyen Âge

La vie quotidienne au Moyen Âge

La vie quotidienne au Moyen Âge. Habits de paysan. Repas paysan. Banquet. Menestrels. Partie d'échecs. Habits de nobles. Jeux d'enfants.

CP Regards sur la vie quotidienne

CP Regards sur la vie quotidienne

Comment vivaient les femmes et les hommes au Moyen Âge ? À travers une sélection d'œuvres provenant des collections du musée de Cluny – musée national du

La vie quotidienne au Moyen-Age La vie des seigneurs : Les

La vie quotidienne au Moyen-Age La vie des seigneurs : Les

La vie quotidienne au Moyen-Age. La vie des seigneurs : Les seigneurs vivaient dans des châteaux ou de grandes maisons fortifiées. Ils étaient.

H5 La vie quotidienne au Moyen Age

H5 La vie quotidienne au Moyen Age

La vie quotidienne au Moyen Age. La vie des seigneurs : Les seigneurs vivaient dans des châteaux ou de grandes maisons fortifiées. Ils étaient entourés.

La vie quotidienne au Moyen-Âge

La vie quotidienne au Moyen-Âge

La vie quotidienne au Moyen-Âge. Durant le Moyen– Âge la population est composée principalement de paysans. Certains ne sont pas.

La tapisserie au musée de CLuny

La tapisserie au musée de CLuny

Les tapisseries* produites au Moyen Âge étaient principalement destinées à orner deux types de portante à la vie quotidienne : celle du petit peuple.

La vie quotidienne au Moyen Age La vie des seigneurs

La vie quotidienne au Moyen Age La vie des seigneurs

La vie quotidienne au Moyen Age. La vie des seigneurs. 1- D'après le document 1 où la scène se déroule-t-elle ? La scène se déroule au château du seigneur

DOSSIER ENSEIGNANTS

DOSSIER ENSEIGNANTS

Le musée de Cluny remercie les personnes qui ont participé à la réalisation de ce dossier et particulièrement :Joëlle Carlin

enseignante mise à disposition de l'établissementAmandine Gaudron

élève à l'École des chartes pour le chapitre :L'actualité de la recherche.

Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge6 place Paul-Painlevé - Paris 5

e www.musee-moyenage.frService culturel

01 53 73 78 16

Photos : Rmn-GP (www.photo.rmn.fr)

© Musée de Cluny, Paris, septembre 2012

SOMMAIRE

LES SPÉCIFICITÉS

D E LA TAPISSERIE

AU MOYEN ÂGE

5 fonctions et usages 5 organisation de la production 5 de la commande au tissage : particularités techniques 6 iconographie 6LES TAPISSERIES

D U MUSÉE

D E CL UNY 9TAPISSERIES PROFANES 9

La dame à la licorne

9La Vie seigneuriale

17Les arts libéraux : L'arithmétique

23Les Vendanges

25scène de l'histoire du Busant 27

TAPISSERIES RELIGIEUSES 29

scènes de la Vie de la Vierge 29histoire et légende de saint étienne 31

L'ACTUA

LITÉ

D E L A RECHERCHE

D ANS L E D O M AINE D E L ATAPISSERIE 43

L'art au moyen Âge : un monde en mouvement

43un exemple : le maître des très petites heures d'anne de Bretagne et la

Dame à la licorne

44LEXIQUE

45C HRONO L OGIE 47

BI BL

IOGRAPHIE

48S ITES I

NTERNET

49La tapisserie est un élément essentiel dans le décor des riches demeures. On en trouve dans les habita- tions, à la ville comme à la campagne, dans diverses pièces de vie commune. Les tentures* constituent des ensembles. Des pièces plus petites sont parfois tissées pour orner le lit, les bancs et les chaises. La production de petites pièces, pour recouvrir des cous sins par exemple, semble avoir été une spécialité des ateliers rhénans. Les Couples d'amoureux, tapisserie bâloise de la n du XV e siècle, illustrent cette pratique au musée de Cluny. Il faut se défaire de l"idée reçue selon laquelle les tapisseries auraient été un moyen efcace de ré chauffer les pièces. Par contre, il est vrai qu"elles contribuent à se garder des courants d"air. La tapisserie correspond très bien au mode de vie des princes en continuels déplacements civils ou militaires. Transportées sur des chariots, les pièces peuvent être déroulées et suspendues aux murs des salles ou aux parois de la tente. Les grands personnages peuvent posséder un nombre impressionnant de tapisseries qui sont aussi une manifestation de leur richesse et de leur puissance. Elles constituent en outre des cadeaux appréciés qui pèsent dans le jeu politique et diplomatique, et font même l"objet de prises militaires. Dans une cathédrale ou une église, rien dans le décor ne doit distraire l"attention du dèle. Au contraire sa dévotion doit pouvoir trouver appui où que ses yeux portent. Ainsi, les tentures de chur consti tuent, comme les retables, des supports pour la dévotion car elles présentent des scènes bibliques ou hagiographiques*. Ces tentures, souvent commandées par des ecclésias tiques pour être accrochées aux piliers du chur de l"église, sont reconnaissables à leur forme de bande allongée. Outre ces longues bandes narratives, la tapisserie pouvait parfois servir de parement d"autel.

Les spéCifiCités

d e L a tapisserie au moyen ÂgeLa tapisserie au musée de cluny

5 f onCtions et usagesLes tapisseries* produites au Moyen Âge étaient principalement destinées à orner deux types de lieu : les

résidences civiles et les édices religieux. o rganisation d e L a pro d uCtionLa tapisserie est une industrie "

jeune » par rapport à la plupart des autres moyens d"expression artisti- que en vogue au Moyen Âge. Elle ne naît vraiment en effet, du moins en Europe occidentale, qu"au milieu du XIV e siècle. Mais dès le départ, il s"agit d"un domaine très dynamique qui attire les capitaux jusqu"à devenir l"un des plus prisés des commandes artistiques à la n du Moyen Âge, aux côtés des manuscrits enluminés et des objets d"art précieux. Princes, prélats, banquiers, s"intéressent tous à cette activité. Bientôt ce sont les familles bourgeoises qui s"offrent des tentures, à l"instar de la famille Le Viste, comman ditaire de la célèbre Dame à la licorne. La préciosité des matériaux et la nesse de l"exécution sont va riables : emploi ou non de ls d"argent ou d"argent doré, place plus ou moins importante donnée à la soie. Modes de fabrication et types de décor sont parfois adaptés pour fabriquer plus vite et à moindre coût. Les mille eurs relèvent de cette démarche. Le goût pour la tapisserie ne se dément pas à laRenaissance qui voit les puissants passer des com

mandes fastueuses.Il faut une grande solidité nancière aux "

marchands- tapissiers» pour investir les sommes nécessaires à

l"achat des matières premières, pour faire face à la longueur du temps d"exécution de certaines tentures qui comportent un grand nombre de pièces (comme celle de la Légende de saint Étienne), et donc d"im-mobilisation des capitaux, pour supporter enn les retards qu"apportent les grands à leurs paiements.

De grands centres de production et de commerciali- sation émergent assez rapidement dans les Pays-Bas du Sud, en France du Nord et en Rhénanie. Des plaques tournantes comme Arras, Bruxelles, Anvers et Tournai abritent de véritables entrepreneurs, riches négociants, souvent engagés dans le commerce international. Ainsi dans les intérieurs aristocratiques et bourgeois, les sujets profanes* dominent largement. L"histoire ancienne ou légendaire, avec ses épopées* héroï ques, est souvent sollicitée et prétexte à des allusions politiques et sociales. En effet, une tapisserie peut chanter les gloires de son commanditaire et de sa famille plus ou moins explicitement. Quelquefois la représentation de ses armoiries* constitue l"unique décor de la tapisserie (tapisserie héraldique*).Littérature et " moralité

», voyage et exotisme y ont

également leur part.

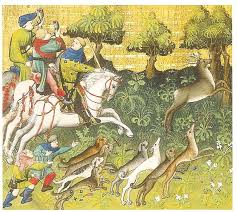

Enn l"allégorie* trouve dans La Dame à la licorne et dans L'Arithmétique des illustrations particulièrement somptueuses. La tapisserie médiévale fait également une part im- portante à la vie quotidienne : celle du petit peuple dans une campagne idéalisée (bergers, bûcherons, vendangeurs), comme celle du seigneur représenté à la chasse, en promenade ou en amoureuse conver- sation. Car rien ne plaît plus aux privilégiés que de vivre entourés d"un décor qui les met en scène, telle une mise en abîme. 6La tapisserie au musée de cluny

Dans le cas général, lorsque le commanditaire sou- haite une tapisserie comportant un motif précis, il commande à un peintre un dessin en petites dimen sions. Ce dessin est ensuite agrandi aux dimensions exactes de la pièce à tisser, ce second état est appelé carton, pour servir de modèle aux liciers. Le client peut aussi commander la tapisserie directe ment à l"atelier de tissage qui possède un stock de modèles, de silhouettes et de fonds. Par exemple, sur la tenture de la Vie seigneuriale la dame au plat apparaît sur deux tapisseries et seule la couleur de la robe change. La technique de tissage des tapisseries dites de lice a peu varié au l des siècles. Les tapisseries sont tissées à la main sur un métier horizontal (basse lice) ou vertical (haute lice) portant des ls de chaîne* unis, tendus sur des ensouples*, au travers desquels le licier, travaillant sur l"envers, passe des ls de trame* colorés qui forment peu à peu le décor. La nesse d"une tapisserie est déterminée par le nombre de ls de chaîne au centimètre (5 ou 6 ls de chaînes, généralement pour les tapisseries mé diévales, 7 à 8 ls de chaînes pour les tapisseries des manufactures royales des Gobelins et de Beauvais). La façon dont la trame est tassée (avec un peigne) est un autre élément déterminant de la nesse : on parlera du nombre de duites au centimètre (une duite est un aller et retour de ls de trame passés perpendiculairement aux chaînes). Une trame très tassée donnera évidemment un aspect plus dense, un dessin mieux cerné qu"une trame plus lâche. de L a Co mm an dquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46[PDF] la vie religieuse des athéniens fiche 8

[PDF] la vie secrète d'une mère indigne avis

[PDF] la vie secrète de salvador dali pdf

[PDF] la vie sur mars aurait été anéantie par une guerre nucléaire

[PDF] la vie sur mars exposé

[PDF] La Vie Tranchée de Bénédicte de Mazéry

[PDF] La vie tranchée de bénédicte des mazery

[PDF] La vie un long fleuve tranquille

[PDF] la vie voyez vous ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit

[PDF] la vieille qui graissa la patte au chevalier questions reponses

[PDF] la vieille qui graissa la patte au chevalier texte

[PDF] la vieillesse au maroc

[PDF] La viesse de la lumière

[PDF] la villa d'en face cm1