Vocabulaire des relations internationales

Vocabulaire des relations internationales

Synonyme : caractère durable. ? Définition : Caractéristique d'une politique qui peut être durable- ment menée ou d'une évolution susceptible de se

Vocabulaire du jeu vidéo

Vocabulaire du jeu vidéo

1 juil. 2012 C'est la raison pour laquelle l'Office se devait de mettre ... synonymes) suivis du numéro de l'article dans lequel ils sont traités.

Lexique du spectacle vivant

Lexique du spectacle vivant

Scénographie - Partie de la scène se trouvant devant le cadre de scène*. Répartition des rôles entre l'équipe artistique (auteur metteur en scène

Glossaire des arts plastiques A

Glossaire des arts plastiques A

Peinture à séchage rapide qui se travaille à l'eau. d'un concept ou d'une idée par un personnage une image

Exemples de formulations

Exemples de formulations

mettre à profit au sein du poste et de l'entreprise que vous visez. ? « Au cours de mon stage chez X j'ai démontré mes compétences en … (nommez-en).

Plan moyen : attester Il sert à distinguer un personnage de ce qui l

Plan moyen : attester Il sert à distinguer un personnage de ce qui l

Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage. réalisateur. Synonyme de metteur en scène. Responsable technique et artistique de la fabrication d'un

La transition vers un autre théâtre jeune public : écrire éditer et

La transition vers un autre théâtre jeune public : écrire éditer et

1 avr. 2016 mettre en scène en Espagne de 1960 à 1978 ... que le théâtre de Los Títeres et du TMI se dérobe à toute analyse textuelle et scénique. Ce.

denc

denc

Mettre du lien avec les activités et les lectures (donner du sens) En matière de vocabulaire l'école maternelle se fixe 3 objectifs.

Lutter contre les stéréotypes filles-garçons

Lutter contre les stéréotypes filles-garçons

malgré leur meilleure réussite scolaire les filles se retrouvent dans des jeunesse de l'éducation populaire et du sport ; mettre à disposition des ...

EXPLORER LE CHAMP LEXICAL DE LA PEUR I- Connaître des

EXPLORER LE CHAMP LEXICAL DE LA PEUR I- Connaître des

I- Connaître des synonymes du mot peur. Parmi ces noms exprimant la •inquiétude obsédante dont on n'arrive pas à se libérer. •crainte anxiété vague.

définition et synonyme de mettre en scène en français

définition et synonyme de mettre en scène en français

Définition "mettre en scène" · Préparer jouer (une pièce) surtout sur une scène · Planifier et superviser le développement et les détails (de qcch)

Définitions : mise - Dictionnaire de français Larousse

Définitions : mise - Dictionnaire de français Larousse

1 Action de mettre fait d'être mis (dans les divers sens et constructions de mettre) : La mise en place d'un meuble · 2 Action de risquer de l'argent au jeu

Mettre en scène : Définition simple et facile du dictionnaire

Mettre en scène : Définition simple et facile du dictionnaire

1 jan 2021 · Etre en charge de la réalisation d'un film ou d'une pièce Synonyme : monter Traduction en anglais : (théâtre) to stage (cinéma) to direct

Introduction au dossier “Mettre en scène lactivité : les nouvelles

Introduction au dossier “Mettre en scène lactivité : les nouvelles

15 avr 2018 · La simulation de l'activité se présente comme un ensemble varié de n'est pas nécessairement synonyme de feindre ou de faire semblant

[PDF] Expression écrite éviter les répétitionsx

[PDF] Expression écrite éviter les répétitionsx

ETRE -verbes d'état : sembler apparaître devenir avoir l'air de ressembler à exister se montrer demeurer passer pour rester s'acérer tomber

[PDF] Vocabulaire : aller au théâtre 1 Recopie la définition qui va avec

[PDF] Vocabulaire : aller au théâtre 1 Recopie la définition qui va avec

Souvent il conçoit et fabrique ses marionnettes Metteur en scène Artiste qui veille à la réalisation de la pièce de théâtre dans son ensemble Il propose son

Synonymie de METTRE EN SCÈNE

Synonymie de METTRE EN SCÈNE

Entrez une forme catégorie : toutes substantif verbe adjectif adverbe interjection METTRE EN SCÈNE Synonymes de "mettre en scène"

[PDF] Thème : les mots contraires - éduSCOL

[PDF] Thème : les mots contraires - éduSCOL

Ce module se propose d'aborder la notion de contraire Celle-ci sera dans un premier temps Objectif : mettre en scène des actions Dans la salle de jeu

[PDF] Glossaire des arts plastiques A - Notre Dame Reims

[PDF] Glossaire des arts plastiques A - Notre Dame Reims

Présentation : Manière de donner à voir une œuvre qui implique des choix techniques lors de la réalisation et des choix de mise en espace ou mise en scène pour

Quelle est la définition de mise en scène ?

Locution nominale

Mise en œuvre des éléments artistiques tels que décors, jeu des acteurs, lumières d'un spectacle (film, pi? de théâtre, opéra), d'après les indications de l'auteur, ou en les imaginant. (Par extension) Organisation ou préméditation d'événements.Quel est le sens du mot scène ?

1. Partie du théâtre où jouent les acteurs : La scène de l'Odéon. 2. Ensemble des décors qui représentent le lieu où se passe l'action théâtrale : La scène représente une forêt.Comment remplacer montrer ?

Synonyme montrer

1exposer, étaler, dévoiler, décrire, présenter.2signaler, signifier, apprendre, indiquer, désigner.3exhiber, dévoiler, arborer, étaler, révéler. 4communiquer, présenter, téléphoner, soumettre, imprimer. 5démontrer, prouver, révéler, établir, témoigner.- Installer ; poser ; placer.

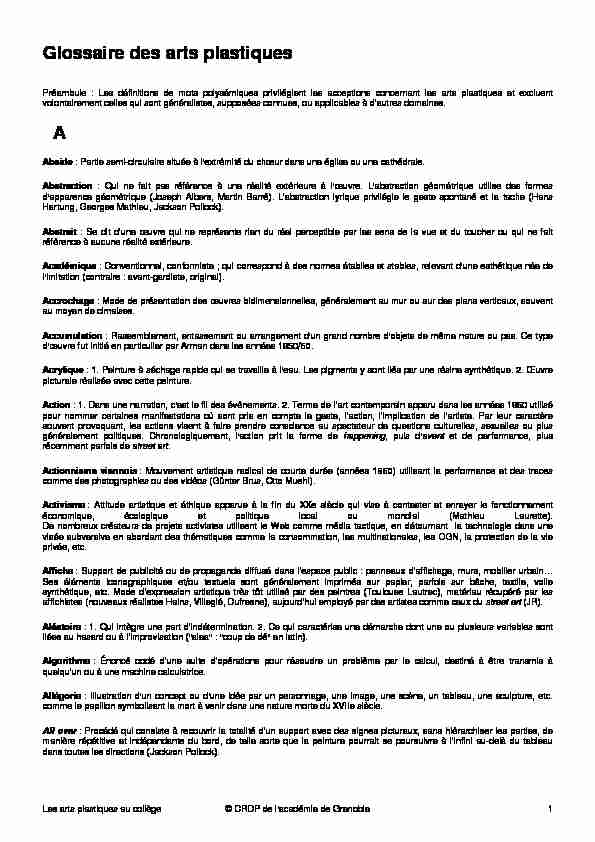

Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 1 Glossaire des arts plastiques

Préambule : Les définitions de mots polysémiques privilégient les acceptions concernant les arts plastiques et excluent

volontairement celles qui sont généralistes, supposées connues, ou applicables à d"autres domaines.

AAbside : Partie semi-circulaire située à l"extrémité du choeur dans une église ou une cathédrale.

Abstraction : Qui ne fait pas référence à une réalité extérieure à l"oeuvre. L"abstraction géométrique utilise des formes

d"apparence géométrique (Joseph Albers, Martin Barré). L"abstraction lyrique privilégie le geste spontané et la tache (Hans

Hartung, Georges Mathieu, Jackson Pollock).

Abstrait : Se dit d"une oeuvre qui ne représente rien du réel perceptible par les sens de la vue et du toucher ou qui ne fait

référence à aucune réalité extérieure.Académique : Conventionnel, conformiste ; qui correspond à des normes établies et stables, relevant d"une esthétique née de

l"imitation (contraire : avant-gardiste, original).Accrochage : Mode de présentation des oeuvres bidimensionnelles, généralement au mur ou sur des plans verticaux, souvent

au moyen de cimaises.Accumulation : Rassemblement, entassement ou arrangement d"un grand nombre d"objets de même nature ou pas. Ce type

d"oeuvre fut initié en particulier par Arman dans les années 1950/60.Acrylique : 1. Peinture à séchage rapide qui se travaille à l"eau. Les pigments y sont liés par une résine synthétique. 2. OEuvre

picturale réalisée avec cette peinture.Action : 1. Dans une narration, c"est le fil des événements. 2. Terme de l"art contemporain apparu dans les années 1960 utilisé

pour nommer certaines manifestations où sont pris en compte le geste, l"action, l"implication de l"artiste. Par leur caractère

souvent provoquant, les actions visent à faire prendre conscience au spectateur de questions culturelles, sexuelles ou plus

généralement politiques. Chronologiquement, l"action prit la forme de happening, puis d"event et de performance, plus

récemment parfois de street art.Actionnisme viennois : Mouvement artistique radical de courte durée (années 1960) utilisant la performance et des traces

comme des photographies ou des vidéos (Günter Brus, Otto Muehl).Activisme : Attitude artistique et éthique apparue à la fin du XXe siècle qui vise à contester et enrayer le fonctionnement

économique, écologique et politique local ou mondial (Mathieu Laurette).De nombreux créateurs de projets activistes utilisent le Web comme média tactique, en détournant la technologie dans une

visée subversive en abordant des thématiques comme la consommation, les multinationales, les OGN, la protection de la vie

privée, etc.Affiche : Support de publicité ou de propagande diffusé dans l"espace public : panneaux d"affichage, murs, mobilier urbain...

Ses éléments iconographiques et/ou textuels sont généralement imprimés sur papier, parfois sur bâche, textile, voile

synthétique, etc. Mode d"expression artistique très tôt utilisé par des peintres (Toulouse Lautrec), matériau récupéré par les

affichistes (nouveaux réalistes Hains, Villeglé, Dufresne), aujourd"hui employé par des artistes comme ceux du street art (JR).

Aléatoire : 1. Qui intègre une part d"indétermination. 2. Ce qui caractérise une démarche dont une ou plusieurs variables sont

liées au hasard ou à l"improvisation ("alea" : "coup de dé" en latin).Algorithme : Énoncé codé d"une suite d"opérations pour résoudre un problème par le calcul, destiné à être transmis à

quelqu"un ou à une machine calculatrice.Allégorie : Illustration d"un concept ou d"une idée par un personnage, une image, une scène, un tableau, une sculpture, etc.

comme le papillon symbolisant la mort à venir dans une nature morte du XVIIe siècle.All over : Procédé qui consiste à recouvrir la totalité d"un support avec des signes picturaux, sans hiérarchiser les parties, de

manière répétitive et indépendante du bord, de telle sorte que la peinture pourrait se poursuivre à l"infini au-delà du tableau

dans toutes les directions (Jackson Pollock).Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 2 Altération : Opération qui consiste en une légère modification d"une des caractéristiques plastiques d"une partie ou de la totalité

d"une oeuvre, par exemple de la surface (matière), de la forme ou de la couleur. En arts plastiques, ce terme n"a pas

nécessairement la connotation négative que le sens commun lui accorde.Anachronistes : Artistes utilisant volontairement dans leurs oeuvres l"anachronisme, lequel implique une confusion entre des

époques différentes et la présence simultanée d"éléments issus de divers temps, parfois divers lieux.

Anaglyphe : 1. Ouvrage sculpté ou gravé en bas-relief. 2. Procédé permettant de produire ou restituer l"impression de relief par

la projection stéréoscopique de deux images de couleurs complémentaires appelées homologues, légèrement différentes et

décalées, à regarder avec des lunettes "3D", aux verres eux aussi de couleurs complémentaires (souvent magenta et vert ou

rouge et cyan). Imprimés dans des livres, projetés à l"écran (images fixes et animées : au cinéma au début du XXe siècle, à la

télévision) et visibles sur le Web, les anaglyphes peuvent aussi être peints sur des toiles (oeuvres d"Ida Tursic & Wilfried Mille).

Anamorphose : Image ou partie d"image volontairement déformée qui retrouve son aspect normal lorsqu"elle est regardée à

partir d"un certain point de vue (Les Ambassadeurs de Hans Holbein) ou lorsqu"elle est réfléchie par un miroir généralement

courbe (cylindrique ou conique).Angle de vue : Dans la prise de vue et les oeuvres figuratives, ce terme précise la position et la direction de l"objectif ou du

regard (voir plongée, contre-plongée). L"angle de vue "normal" suppose l"objectif ou les yeux du regardeur au même niveau que

le sujet regardé.Anthropomorphe : Qui rappelle la forme humaine.

Aplat : Étendue de couleur unie et homogène, sans traces des procédés de fabrication. On peut trouver des aplats dans une

peinture ou une estampe par exemple.Appropriation : Procédé qui consiste à utiliser une oeuvre existante, un objet, une démarche, etc. voire à les citer. " Le geste

d"appropriation est l"agent absolu de la métamorphose, le catalyseur de la révolution du regard » (Pierre Restany).

Aquarelle : 1. Peinture à l"eau, généralement utilisée sur papier, dont la matière colorante, présentée en petites pastilles,

demeure transparente quel que soit son degré de dilution. 2. Technique picturale utilisant cette peinture. 3. OEuvre réalisée avec

cette technique.Arabesque : 1. Ligne sinueuse composée d"une suite de courbes et contre-courbes. 2. Motif répétitif aux caractéristiques

semblables.Arc : Élément architectural en forme de courbe ou composé de plusieurs courbes successives, permettant de franchir un

espace ou de le délimiter.Arcade : En architecture, ensemble constitué d"un arc et des deux piédroits sur lesquels il s"appuie. Grande arcade : arcade

entre un vaisseau central et un collatéral, en particulier dans l"architecture gothique.Arcature : Suite d"arcades.

Arc-boutant : Dans l"architecture gothique, élément externe qui déplace la poussée des voûtes (internes) et la transmet à un

autre élément extérieur construit plus bas appelé culée.Archétype : 1. Modèle primitif, premier, qui sert de référence. 2. Contenu de l"inconscient collectif qui transparaît dans l"art et

dans l"imaginaire (Carl Gustav Jung).Architecte : Celui qui conçoit des maisons, des édifices, des monuments, etc. L"architecte organise l"espace privé comme

l"espace public en fonction de besoins définis (programmes).Architecture : 1. Art de concevoir et construire des édifices et des espaces, en fonction de choix techniques, fonctionnels et

esthétiques. Peut désigner chacune des constructions. L"architecture cherche à concilier l"unité, l"esthétique et la solidité des

formes habitées. 2. Organisation, structure, organigramme.Arête : 1. Angle saillant. 2. Voûte d"arête : espace caractérisé par l"intersection orthogonale de deux voûtes en berceau,

souvent en plein cintre.Argile : Terre glaise, grasse et plastique lorsqu"elle est mélangée à de l"eau. Matière première de la poterie et de la céramique,

l"argile est facile à utiliser pour le modelage. Arrachage : Action de retirer violemment une partie souvent superficielle en la déchirant.Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 3 Art : 1. Démarche qui conduit à la création d"oeuvres humaines singulières, relevant de l"artifice et non de la nature et visant à

toucher la sensibilité, plus ou moins en relation au plaisir esthétique. L"art est le produit des pratiques sociales et des modes de

productions de son époque. Il intègre sans cesse de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, de nouvelles attitudes. 2.

Ces oeuvres elles-mêmes. Historiquement, l"art contemporain succéda à l"art moderne à partir des années 1960. Art actuel : l"art

en train de se faire, l"art d"aujourd"hui.Art conceptuel : Courant artistique des années 1960 issu de l"art minimal. L"objet d"art n"y est pas considéré pour sa forme

mais pour ce qu"il signifie. Le discours devient matériau de la pratique (Joseph Beuys, Joseph Kosuth).

Art contextuel : Mouvement artistique contemporain à visée politique, critique des modes de fonctionnement du marché de l"art

et des institutions (Buren, l"exposition Micropolitiques du Magasin de Grenoble en 2000). Art nouveau : Mouvement artistique de la fin du XIX e siècle qui renouvelle la création architecturale et décorative, appelé aussi modern style (Hector Guimard, Victor Horta, Louis Comfort Tiffany, René Lalique).Art déco (ou arts déco) : Style artistique fort bien représenté à Paris en 1925 à l"Exposition internationale des arts décoratifs et

industriels modernes, qui privilégie en architecture et dans la décoration la ligne droite, les couleurs franches et la

géométrisation des formes naturelles (Émile Jacques Ruhlmann, René Lalique).Arte Povera : (italien : art pauvre) Expression inventée en 1967 par Germano Celant pour désigner une attitude artistique

contestataire plutôt qu"un courant, utilisant souvent des matériaux pauvres, naturels ou de rebut, sans exclusive (néons), qui

défie l"industrie culturelle et interroge le rapport nature/culture, privilégiant le processus au produit fini (Giovanni Anselmo,

Alighiero e Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio).

Art pariétal : Art préhistorique désignant des dessins, peintures et gravures réalisés sur les parois de grottes ornées. Ses

vestiges peuvent être contemporains de l"art rupestre (gravures ou sculptures sur les rochers) et de l"art mobilier (arts du

quotidien, objets utilitaires, décoratifs ou rituels).Art relationnel : Mouvement artistique contemporain, apparu en France à la fin des années 1990, théorisé par Nicolas

Bourriaud dans son Esthétique relationnelle, qui met l"accent sur l"expérience de la relation sociale et peut ou non laisser des

traces tangibles exposées dans des lieux d"art (Rirkrit Tiravanija, Douglas Gordon, Raoul Marek).Art sociologique : Mouvement artistique apparu en 1971 à Paris, avec notamment Fred Forest et Hervé Fischer, qui, à

l"origine du Collectif d"art sociologique, utilisent le journal Le Monde comme support de diffusion pour critiquer le marché de l"art,

les institutions et les idéologies avant-gardistes des années 1970. Anticipe l"art relationnel théorisé par Nicolas Bourriaud.

Artisanat : Activité manuelle qui produit des objets utilitaires ou non au moyen de techniques souvent traditionnelles

(ferronnerie, serrurerie, sellerie). L"artisan travaille seul ou avec d"autres personnes, membres de la famille, compagnons ou

apprentis. Bien qu"ils produisent parfois des objets non utilitaires de nature voisine au moyen de techniques semblables

(verrerie, céramique, photographie), l"art et l"artisanat diffèrent. L"artisanat est caractérisé par la reproductibilité de la fabrication

et la transmissibilité des savoir-faire, l"art généralement par la singularité et l"unicité de l"acte créateur. Toutefois, la frontière

entre les deux peut être ténue. Ainsi certains artistes optent-ils pour le sériel (Andy Warhol : " Je voudrais être une machine »)

tandis que d"autres revendiquent leur proximité avec l"artisan ou l"entrepreneur (Bernard Brunon, That"s Painting, par exemple).

Arts appliqués : Créations artistiques dans les domaines de la vie quotidienne : architecture intérieure, design, mobilier,

stylisme...Artistique : Est artistique ce qui s"inscrit dans le champ des arts reconnus et exprime un point de vue singulier chargé de sens

sur le réel ou le moi de l"artiste, donnant forme à son rapport au monde ; susceptible de modifier le rapport au monde des

spectateurs actifs.ASCII : "American Standard Code for Information Interchange", code, aujourd"hui obsolète, qui permettait de conserver dans la

mémoire d"un ordinateur et d"échanger des données exprimées sous forme numérique.Assemblage : Équivalent tridimensionnel du collage. OEuvre constituée d"éléments initialement distincts, souvent de natures

différentes, rendus solidaires : objets ou fragments d"objets naturels ou manufacturés, formes façonnées, etc. C"est aussi le

procédé qui conduit à ces oeuvres.Atelier : Espace aménagé pour la création artistique (L"atelier du peintre de Gustave Courbet).

Autel : Dans une église ou une basilique, l"autel est, en forme de table, la partie maîtresse et centrale d"une chapelle vouée à la

prière ou du choeur où officie le prêtre (maître-autel).Autochrome : Procédé qui permet d"enregistrer les couleurs par synthèse additive ou plaque photographique obtenue par ce

procédé (autochromes des frères Auguste et Louis Lumière).Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 4 Autoportrait : Portrait de soi-même. Dans les arts plastiques, comme tout portrait, un autoportrait peut être ressemblant et

donner à voir l"aspect extérieur de l"auteur (son apparence visible) ou au contraire donner à voir des aspects de son intimité, de

son esprit, de son affect, de sa mémoire, de ses goûts, de sa culture, etc. Alors, il ne "copie pas le visible, il rend visible"

(citation de Paul Klee définissant l"art en général, mais qui peut éclairer cette définition).

Autoréférence : Se rapporte à tout art qui renvoie uniquement à lui-même et à ses propriétés formelles, sans faire référence à

une réalité extérieure (Don Judd). Avant-garde : Courant artistique novateur et contestataire de presque tout le XX e siècle, qui s"affirme en rupture avec les codes établis. Les premières avant-gardes du début du XX e siècle se succédèrent rapidement : cubisme, fauvisme, futurisme, orphisme, rayonnisme, Dada, etc.Avatar : Personnage qui, sur Internet ou dans un jeu vidéo, représente son utilisateur et dans lequel il peut se projeter. Simple

portrait fixe dans un forum ou une messagerie par exemple, ce "double virtuel" peut être un véritable acteur interactif dans les

jeux vidéo (à l"origine, l"une des dix incarnations de Vishnu dans la religion hindouiste). BBande amorce : Partie non impressionnée, blanche ou transparente, de la pellicule cinématographique, qui permet de

l"engager dans le projecteur.BD ou bande dessinée : Séquence généralement narrative d"images associées à des éléments textuels et graphiques.

Présentée sous forme de planches, elle est imprimée en séries pour la presse ou des albums. La BD obéit à des codes. Elle

comporte ou non des bulles (phylactères) et des onomatopées. Les images appelées vignettes sont séparées par un espace

régulier. Souvent les couleurs sont en aplat, tramées. Les formes sont cernées de noir (technique de la quadrichromie). La

bande dessinée contemporaine montre que ce n"est pas toujours le cas (Enki Bilal, Jacques Tardi). Le contenu et

l"organisation des vignettes sont liés aux exigences du récit (voir narration). Le neuvième art a son festival à Angoulême.

Bande-son : Partie de la pellicule sur laquelle est enregistré le son d"un film. Au cinéma, le son peut être obtenu de plusieurs

manières. Il peut être enregistré directement en même temps que les images : son direct du reportage par exemple. Son

enregistrement peut être différé avec la postsynchronisation. Il peut aussi exister grâce à des procédés comme le dessin direct

à la plume sur la pellicule : par exemple dans les films expérimentaux de Norman McLaren (Hen hop). Enfin il peut encore être

numérique : il est alors créé par un logiciel sur un ordinateur.Baroque : 1. Tendance artistique caractérisée par la courbe, le contraste lumineux, le trompe-l"oeil et les effets de mouvement.

Né en Italie, le baroque se développe entre la Renaissance et le néo-classicisme dans les pays catholiques de l"Europe et de

l"Amérique latine.2. Par extension, l"adjectif baroque signifie alambiqué, exagérément décoratif, bizarre, comme la perle irrégulière à l"origine du

mot.Base de données : Ensemble de fichiers numériques (images, textes, vidéos) constituant un fonds.

Basilique : 1. À l"époque romaine, bâtiment public composé d"une vaste salle rectangulaire, généralement terminé par une

abside.2. Édifice religieux chrétien de structure similaire (Sainte-Sophie à Istanbul ou Saint-Marc à Venise).

Bas-relief : Sculpture dont les formes se détachent légèrement du support. Dans le haut-relief, les formes sont presque

indépendantes du support, presque en ronde-bosse comme la sculpture.Berceau : En architecture, forme de voûte symétrique selon un plan vertical, dont la coupe transversale est un demi-cercle ou

une autre courbe.Bestiaire : 1. Au moyen-âge, recueil d"images ou traité illustré inventoriant des animaux réels ou imaginaires. Chacun

symbolisant un personnage biblique, les animaux du bestiaire ornent aussi l"architecture religieuse : peintures, reliefs et

sculptures. 2. Recueil de fables avec des animaux. 3. Iconographie animalière d"une oeuvre.Bidimensionnel : Caractérisé par la planéité, l"absence de profondeur ou de relief réels. L"espace littéral d"une oeuvre

bidimensionnelle est à deux dimensions.Biennale : Manifestation culturelle qui a lieu en principe tous les deux ans à la même période. Les exceptions existent : les

Biennales de Lyon en 2000 et 2001.

Biscuit : En céramique, nom donné à une pièce de terre séchée et cuite une seule fois. Pour l"émaillage, le biscuit est engobé

(recouvert d"oxydes métalliques et de couverte) avant une seconde cuisson.Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 5 Bistre : Pigment brun obtenu de la suie, utilisé en lavis notamment aux XVI

e et XVIIe siècles.Bitmap : Différente de l"image vectorielle obtenue avec des fonctions mathématiques, l"image numérique (bitmap, en mode

point) ou matricielle est composée d"un ensemble de pixels et stockée dans un fichier dans un format. Chaque point étant codé

et numérisé, l"image bitmap peut être visualisée sur un moniteur d"ordinateur ou un autre dispositif d"affichage.

Body art : En français, art corporel (peu usité) ; ensemble de pratiques artistiques issues des performances. Dérangeantes et

subversives dans les années 1970 avec des gestes violents comme l"automutilation (Michel Journiac, Gina Pane, Chris

Burden), elles évoluent ensuite vers l"expression de Mythologies personnelles (Rebecca Horn).Boîte : 1. Objet de formes et dimensions variables, aisément transportable, capable de contenir, muni ou non d"un couvercle. 2.

Boîte noire : dispositif électronique utilisé dans certains véhicules (avions) pour enregistrer des données des déplacements. En

cybernétique, tout système dont on ne voit pas les organes de fonctionnement. 3. Boîte électronique : par analogie à la boîte

postale matérielle, espace qui reçoit les courriels, messages expédiés par un système électronique via un réseau informatique.

Bord : Pourtour, partie située à la limite, au contour, ou encore à l"extrémité d"une surface ou d"un objet.

Brosse : Outil du peintre, généralement muni d"un manche et de poils plus ou moins rigides : brosses plates, rondes, queue-de-

morue, etc.Bruitage : Au cinéma et en vidéo, ensemble des sons reconstitués artificiellement et ajoutés aux images pour accompagner

l"action, créer ou évoquer une atmosphère.Brut : 1. Tel quel, qui n"a pas subi d"intervention ou de transformation : un matériau brut. 2. Caractérisé par la spontanéité,

l"inventivité et le "naturel", qui se situe en dehors des codes convenus. L"art brut est caractérisé par l"utilisation fréquente de

matériaux a priori non artistiques ; il est proche de celui des marginaux, des productions des enfants avant l"apprentissage des

codes de représentation (Gaston Chaissac, Georges Dubuffet). 3. Soudain, inattendu, qui s"impose avec une certaine violence :

l"architecture brutaliste. Bulbe : Coupole renflée fréquente en Russie et en Europe centrale dans l"architecture baroque.Bulle : Dans la bande dessinée, élément graphique qui semble sortir de la tête des personnages pour exprimer leurs paroles ou

leurs pensées. Synonyme : phylactère, du nom des banderoles écrites dans l"imagerie médiévale, en particulier dans les

vitraux. CCadrage : 1. Limites de la prise de vue ou de l"image. 2. Opération qui consiste à choisir ces limites : cadrage large, en plan

d"ensemble, plan serré, en plan rapproché, plan américain, gros plan, très gros plan, insert, etc.

Cadre : Objet qui isole le champ de l"oeuvre bidimensionnelle de l"espace environnant. Quelques exemples : tour ou bordure

d"un tableau, d"une vignette de bande dessinée, d"une photographie, d"un bas-relief.Cadrer : Choisir les limites de la prise de vue ou de l"image (photographie, cinéma, vidéo, etc.) ou son contenu.

Cache : Outil fabriqué pour : - soit délimiter une zone d"intervention avec de la peinture ou des outils scripteurs.

- soit protéger une partie du support et constituer ainsi une réserve. Par exemple, en photographie, c"est un papier opaque qui

protège de la lumière le papier photosensible. En peinture, Sam Francis en particulier se sert de caches pour réserver des

parties de la toile.Caisson lumineux : Caisse murale, en général de grandes dimensions, à l"intérieur de laquelle la lumière éclaire l"image, la

faisant apparaître comme sur un écran. Mode de présentation fréquemment employé par l"artiste Jeff Wall.

Calligramme : Image construite avec du texte plastiquement organisé (Calligrammes de Guillaume Apollinaire).

Calligraphie : Art et façon de former de manière singulière ou esthétique les caractères de l"écriture, la calligraphie est

particulièrement importante dans les écritures arabes et orientales.Calotype : Procédé photographique inventé par William Henry Fox Talbot en 1841, à la base de la photographie argentique

moderne. Il permet de réaliser un négatif et donc d"obtenir de multiples positifs.Calque : 1. Reproduction fidèle. 2. Papier servant à décalquer un dessin ou une image plane. 3. En infographie, couche

transparente dans laquelle sont positionnés les éléments d"une image ou d"un texte.Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 6 Camaïeu : OEuvre dont la palette est composée de différents tons d"une même couleur (une peinture en camaïeu de bleu). Le

camaïeu de gris est appelé grisaille.Caméra : Appareil de prise de vue cinématographique. Le terme vient de l"italien : la camera obscura de Léonard de Vinci.

Caméscope : Appareil de prise de vue vidéo.

Camouflage : Action de dissimuler, de déguiser ou de transformer dans le but de soustraire à l"attention et à la vue.

Canon : Ensemble de critères, notamment les rapports de proportions du corps humain, qui permettent la réalisation de statues

"idéales" ou l"appréciation et l"évaluation du physique humain dans un contexte culturel donné (lieu, moment, milieu social, etc.).

Les canons de la beauté sont donc fluctuants et variables.Capture (ou captation) de mouvements : Technique permettant, par un système optique, mécanique ou magnétique,

d"enregistrer les mouvements d"un élément réel en temps réel pour les envoyer dans un univers virtuel où ils sont restitués, en

temps réel également. Utilisée dans les jeux vidéo pour animer de manière réaliste un avatar, dans les films en 3 D, dans les

décors virtuels et des créations du net art.Cariatide : Statue féminine remplaçant une colonne en architecture. L"équivalent masculin est un atlante.

Caricature : Déformation exagérée des traits d"une personne dans un portrait satirique ou humoristique.

Carnet (carnet de croquis, carnet de voyage) : Petit cahier transportable pour réaliser des croquis, des projets, des

esquisses, prendre des notes, etc. (carnets de croquis de Pablo Picasso, carnets de voyage de Delacroix au Maroc ou de

Titouan Lamazou).

Carte : 1. Support d"image accompagnée ou non d"un texte explicatif (carte à jouer). 2. Représentation à échelle réduite de tout

ou partie du monde terrestre (mappemonde, planisphère, carte routière, marine, météorologique, d"état-major...) ou d"autres

espaces (carte du ciel, de la Lune...). Bidimensionnelle, rarement en relief, cette représentation implique des déformations selon

des codes. Sa légende donne des informations sur l"échelle, l"orientation, la symbolique des couleurs, etc.

Cartel : Étiquette proche d"une oeuvre exposée qui indique son titre, le nom de l"artiste, la technique, la date, etc.

Carton : 1. Matériau plus ou moins rigide et épais, fabriqué à partir de petits fragments de papier et de chiffons, qui se présente

sous forme de feuilles. Il existe aussi le carton ondulé dont la surface est cannelée régulièrement, le carton-plume léger et très

rigide, etc. 2. Carton à dessin : pochette rigide pour transporter ou conserver des documents graphiques. 3. Projet dessiné ou

peint pour une tapisserie, une fresque, un vitrail, etc.Cartouche : Dans un dessin ou une sculpture par exemple, ce mot, du genre masculin dans cette acception, désigne l"espace

réservé pour une inscription, un titre, une légende, une signature, etc. Dans les bas-reliefs égyptiens, le cartouche, qui contient

parfois le nom du pharaon, est souvent de forme ovoïde.Catégorie : 1. Ensemble d"éléments de même nature. 2. Selon une classification traditionnelle, la catégorie correspond à un

genre comme le portrait, le paysage, la nature morte et la peinture d"histoire. Cathédrale : Église qui abrite ou abrita le siège de l"évêché.Centre d"art : Si le musée abrite des collections patrimoniales, le centre d"art a pour vocation d"accueillir et de rendre

accessible l"art en train de se faire ou considéré comme actuel, ce qui n"exclut toutefois pas les rétrospectives ni la présentation

d"artistes décédés (Le Magasin-CNAC de Grenoble). Comme le musée, il est doté de structures pour l"information et sa

diffusion : bibliothèque, librairie, etc.Céramique : 1. Technique de fabrication d"objets à partir de terre cuite (glaise, kaolin, etc.), décorés ou non avec des oxydes et

émaillés. 2. Objet réalisé par l"une de ces techniques : faïence, grès, porcelaine, etc.

Cerne : Trait d"épaisseur variable qui délimite une forme en la circonscrivant. Dans la bande dessinée, le cerne est

généralement noir (Fernand Léger, Pierre Alechinsky, Hervé Di Rosa).Champ : 1. Portion de l"espace saisie par un oeil immobile, un appareil de prise de vue ou un appareil optique. 2. Pour ces deux

derniers, la profondeur de champ est la zone de netteté située à l"avant et l"arrière du point de l"espace où se fait la mise au

point. Elle est liée à la focale de l"objectif lors de la prise de vue ; plus la focale est courte, plus la profondeur de champ est

grande. 3. Hors-champ : ce qui est extérieur à l"espace englobé par l"image est situé hors-champ. Au cinéma les sources de

bruits ou de paroles seulement audibles sont hors-champ. Le contre-champ est la portion de l"espace opposée à celle qui est

photographiée ou filmée, située exactement derrière l"appareil de prise de vue. Un dialogue entre deux personnages peut être

filmé alternativement en champ/contre-champ.Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 7 Chapelle : 1. Petit édifice religieux pour le culte catholique ou la prière. 2. Partie annexe d"une église ou d'une basilique,

comportant un autel.Chapiteau : Élément supérieur évasé ou élargi d"une colonne, surmontant son fût.

Chevalet : Outil qui, pendant l"exécution d"un dessin ou d"une peinture, maintient leur support vertical ou oblique à une hauteur

choisie. Chevet : Partie située à l"extrémité de l"hôtel d"une église.Chorégraphie : "Écriture de la danse" (étymologie). Art d"organiser l"évolution de danseurs ou performeurs dans un espace

scénique ; spectacle vivant impliquant des danseurs ou des corps en mouvement.Cibachrome : Procédé de tirage photographique couleur de grand format réalisé à partir d"un film inversible, souvent

diapositive couleur produit par Ilford, appelé parfois Ilfochrome (Patrick Tosani).Cinéma : 1. Inventé à la fin du XIX

e siècle, procédé, technique et art qui utilise la persistance rétinienne pour créer ou recréer

l"illusion du mouvement. Sur un écran se succèdent des images qui reconstituent ou imitent des mouvements réels ou

imaginaires, généralement à la vitesse de 24 images par seconde (voir film). 2. Salle de distribution des films.

Cinétique : Caractérisé par le mouvement réel.Cinétisme : Mouvement artistique dont les oeuvres sont caractérisées par l"utilisation du mouvement réel (Alexander Calder,

Jean Tinguely, Pol Bury, Jesús-Rafael Soto).

Circulation : Passage, trafic, ensemble des flux, des mouvements et des échanges, ou ensemble des parcours dans un

espace.Citation : Emprunt, parfois simplement évocation, et intégration à une oeuvre d"une partie, de la totalité ou d"une particularité

reconnaissable d"une autre oeuvre. Différente du plagiat, elle s"affiche en tant que telle, en hommage ou en simple référence.

Clair-obscur : En peinture ou photographie, répartition contrastée des ombres et des lumières qui produit souvent un effet

dramatique (Georges de La Tour, Le Caravage).Clip (ou vidéo clip ou clip vidéo) : OEuvre audiovisuelle multimédia, généralement brève. Initialement destiné à communiquer,

par exemple pour la promotion d"un disque, d"un groupe musical ou d"un artiste, et diffusé à la télévision et au cinéma, le clip

utilise d"autres supports comme le DVD et le web.Clocher : Partie d"un bâtiment qui abrite la ou les cloches. Tour ou campanile d"une église par exemple.

Cloître : Dans l"architecture religieuse, partie intérieure d"un monastère composée d"un espace souvent planté en jardin,

entouré de galeries couvertes pour les déambulations.Code : Terme polysémique. 1. Ensemble des conventions en usage dans un domaine. 2. Ensemble de règles qui structurent et

organisent des signes ou des ensembles de signes (le code de la route). 3. Dans le processus de communication, système

conventionnel de symboles et de combinatoires de ces symboles. Le codage d"un message est sa transformation en signes, en

fonction de ce système, avant sa transmission ou sa diffusion.Cohérence plastique : Ce qui crée des rapports logiques entre les différents éléments d"une oeuvre.

Collaboration : Dans les oeuvres interactives ou alteractives, participation active qui contribue à leur création et à leur

évolution, à partir d"un programme déterminé par le concepteur (net art).Collage : Procédé consistant à fixer sur un support des fragments de matériaux, hétérogènes ou non, en particulier des papiers

découpés. Ce geste imaginé par les cubistes dans les années 1910 fut fondamental dans l"art du XX

e siècle ; il est égalementutilisé dans d"autres domaines (musique, littérature) et remis en avant par l"infographie. Une de ses pratiques insiste sur le

rapprochement, la juxtaposition des images (surréalistes avec Max Ernst) ; une autre insiste davantage sur la violence d"impact

du matériau et sur les possibilités poétiques et formelles qu"elle libère (Hans Arp, Gaston Chaissac, Georges Dubuffet, Karl

Schwitters).

Collection : 1. Ensemble d"éléments possédant un point commun. 2. Ensemble des oeuvres d"art possédées par un musée (les

musées nationaux et les FRAC conservent les collections publiques) ou un collectionneur privé.Colonne : 1. Héritière des troncs d"arbres verticaux probablement utilisés dans les édifices religieux de la Grèce primitive, la

colonne est un élément architectural en forme de pilier traditionnellement composé d"un fût posé sur une base et surmonté d"un

Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 8 chapiteau. 2. Élément autonome érigé verticalement : monument (colonne Trajane, colonne Vendôme) ou oeuvre d"art (Colonne

sans fin de Constantin Brancusi, colonnes de Bernard Pagès ou Les deux plateaux de Daniel Buren). Sa dimension symbolique

est liée à la verticalité et la hauteur : élévation, grandeur, pouvoir et spiritualité.

Colorfield : Initiée dans les années 1940 par les peintres américains, manière de recouvrir des supports de grands formats

avec de vastes aplats de peinture (Barnett Newman, Clyfford Still).Colorier : Apposer de la couleur, généralement en aplat, à l"intérieur de surfaces préalablement délimitées (album de

coloriage).Coloriser : Donner l"illusion de films en couleurs à des films tournés à l"origine en noir et blanc.

Combinatoire : Concerne les différents arrangements possibles des éléments d"un tout.Combine painting : OEuvre hybride, composite, associant peinture, collage et assemblage d"éléments non artistiques, prélevés

du réel et recyclés. Simultanément peinture et sculpture, les combine paintings de Robert Rauschenberg (Monogram, 1955-59)

ont plusieurs filiations, des collages cubistes aux oeuvres de Karl Schwitters en passant par les assemblages dadaïstes.

Commande : Acte par lequel un commanditaire (financeur) demande la réalisation d"une oeuvre à un ou plusieurs artistes ou

architectes, passant souvent par un appel à projets. La commande publique est émise par l"état ou des collectivités territoriales.

Commanditaire : Personne civile ou morale qui finance un projet d"artiste (ce terme est préférable à l"anglicisme " sponsor »).

Commissaire (d"exposition) : Responsable de l"organisation et du contenu d"une exposition, d"une biennale, d"une

manifestation artistique...Communication : Terme polysémique, qui, selon le contexte, désigne l"action établissant une relation à l"autre, l"action

permettant la transmission de quelque chose à un destinataire, ou encore l"ensemble des procédés et techniques utilisées pour

la diffusion de l"information. La communication se définit comme un processus complexe qui peut concerner aussi bien les

espèces vivantes que les machines (c"est le "C" des "TIC" : "technologies de l"information et communication"), l"interaction

homme-machine et l"interaction entre les individus d"un groupe. Composite : Hétéroclite, formé d"éléments hétérogènes.Composition : Organisation hiérarchisée d"un espace bi ou tridimensionnel qui tient compte du format dans lequel elle s"inscrit

(différent en cela de la structure) et dont le tout est davantage que la somme des parties qui la constituent.

Concept : Représentation intellectuelle de ce que conçoit l"esprit, qui suppose une abstraction (équivalent d"une compression

en informatique). Le concept est l"outil pour saisir les idées.Conception : 1. Formation et élaboration d"une idée, d"un concept ou d"un projet dans l"esprit humain. 2. Conception assistée

par ordinateur : ensemble des moyens informatiques mis en oeuvre pour la conception d"un nouvel objet ou produit.

Conceptuel : Qui s"attache davantage à une approche linguistique ou mentale qu"à la matérialité ; dont la conception précède

la réalisation, voire s"y substitue en partie ou en totalité. L"art conceptuel, plus intuitif que théorique, émet des propositions que

le spectateur peut construire ou reconstruire à son gré (Laurence Weiner).Connotation, dénotation : Termes de linguistique qui concernent les significations d"un signe. La dénotation (ou le dénoté)

renvoie explicitement au référent et correspond souvent à la première définition du dictionnaire usuel. La connotation évoque ou

suggère des sens indirects, culturels, implicites, que le contexte permet de déterminer. Ainsi le blanc, signe de pureté présent

dans le rituel du mariage en occident, peut-il être signe de deuil en orient. Dans une image, une couleur peut correspondre au

ton local (description, dénotation) tout en ayant un pouvoir symbolique (évocation, connotation).

Constituants plastiques : Éléments plastiques et leurs interactions qui produisent du sens au sein d"une oeuvre.

Construction : Action d"édifier, de bâtir, d"assembler les différentes parties d"un tout ; élaboration ou conception d"un projet.

Constructivisme : Courant artistique né en Russie au début du XX e siècle. Comme le suprématisme (Casimir Malevitch), il estcaractérisé par des recherches formelles abstraites, souvent géométriques. Utilisant les progrès techniques et prônant la mort

du tableau de chevalet, il s"applique à la sculpture, la photographie, l"architecture et le design (Vladimir Tatline, Aleksandr

Rodtchenko, Anton Pevsner, Naum Gabo).

Construit - déconstruit : Construit : résultat d"une construction qui peut répondre à un programme préétabli ou non.

Déconstruit : résultat d"une déconstruction, c"est-à-dire de la décomposition organisée d"un système élaboré, ce qui est très

différent de la simple démolition.Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 9 Contexte : Ensemble de ce qui constitue l"environnement, les circonstances d"un événement, d"une création, etc.

Contraste : Antagonisme entre deux aspects d"un système. Ainsi dans une oeuvre, opposition entre deux couleurs, valeurs,

dimensions, formes, matières, etc.Contrefort : Élément architectural maçonné, construit contre un mur pour l"épauler et répartir les poussées.

Contre-jour : Phénomène optique qui assombrit et prive de détails un sujet fortement éclairé par une lumière dont la source se

situe derrière lui (en photographie, au cinéma, en vidéo, etc.).Contre-plongée : Angle de vue tel que le sujet photographié ou filmé, peint, dessiné, etc. est perçu depuis un point situé au-

dessous de lui. La contre-plongée donne l"impression que ce sujet nous domine (Les plafonds en trompe-l"oeil de Véronèse ou

Le Tintoret à Venise ; très utilisé dans les films d"Orson Welles comme La soif du mal). Copier : Imiter, reproduire en un ou plusieurs exemplaires.Corps : Figuré (nu ou vêtu) ou en acte (performance), le corps humain est un sujet récurrent en art. Il est parfois même un

instrument (pinceau vivant dans une anthropométrie d"Yves Klein). Tantôt affirmé (action painting, expressionnisme abstrait,

tachisme...), tantôt retenu, voire nié à dessein (hyperréalisme), tantôt objet (support), tantôt sujet agissant, le corps de l"artiste

au travers de son geste joue un rôle déterminant dans la création picturale. On parle aussi du corps de la peinture, de sa

matérialité expressive.Couleurs primaires, secondaires : En peinture, à partir de trois couleurs primaires (cyan, magenta, yellow), on peut obtenir

(presque) toutes les autres par mélanges pigmentaires : c"est une synthèse soustractive. Les trois couleurs secondaires

(orangé, vert, violet) y sont obtenues par mélange équilibré de deux primaires. En vidéo, l"image est obtenue par superposition

de trois rayonnements lumineux (vert, rouge, bleu qui sont alors les couleurs primaires) : c"est une synthèse additive. Ainsi est-il

toujours nécessaire de préciser le contexte lorsqu"il s"agit de couleurs primaires.Coulure : Trace due à la pesanteur laissée par un matériau plus ou moins fluide sur un support.

Coupole : 1. En architecture, voûte souvent hémisphérique surmontant une base circulaire ou polygonale régulière. Toujours

symétrique par rapport à l"axe vertical de la coupole, le galbe peut adopter diverses formes de courbes. 2. Parfois l"habillage

extérieur de la voûte ou dôme.C-print : Expression anglaise désignant le tirage argentique d"une photographie, réalisé d"après un négatif en couleur

chromogène.Craie : Bâtonnet de matière poudreuse compactée ou agglomérée, utilisé pour écrire, dessiner, voire peindre (craies grasses).

Crayon : Outil scripteur en forme de baguette dont la mine, partie centrale utile pour écrire et dessiner, est constituée de

graphite ou de matière colorée agglomérée.Créer : Inventer, transformer ou réorganiser en fonction d"une nouvelle conception, apportant ainsi une nouvelle perception.

Critique : Dépassant son rôle de commentateur des faits et manifestations artistiques, depuis le XX

e siècle en particulier, lecritique d"art joue un rôle important dans la création. Il peut inventer, volontairement ou nom, le nom de ce qui deviendra un

mouvement (Louis Vauxcelles et le fauvisme: "Ils rugissent comme des fauves"). Il peut réunir des artistes qui se reconnaîtront

un élan commun (Pierre Restany regroupe les "nouveaux réalistes" et invente le nouveau réalisme). Il peut organiser des

manifestations qui fonderont un courant (Germano Celant et l"exposition "Quand les attitudes deviennent formes").

Croquis : Dessin rapide. Le croquis se distingue du schéma, du dessin élaboré, de l"esquisse, de l"épure, de l"ébauche : voir

définitions.Cross over : Mot anglais sans traduction. Courant qui abolit les frontières entre l"art et la culture populaire, comme entre les

arts eux-mêmes au sein des oeuvres.Cubisme : Mouvement artistique initié principalement par Georges Braque et Pablo Picasso, qui vise à une simplification des

formes et la volonté de donner simultanément à voir le plus possible d"aspects de ce qui est figuré. Analytique (1909 -1912), il

se caractérise par un nombre limité de couleurs comme le gris, le bistre, le brun, le blanc, puis synthétique (1912 - 1918), il

réintroduit la couleur. Cultuel : Se rapporte au culte (religieux, commémoratif, par exemple).Culture : Ensemble des pratiques et connaissances humaines, sociales, religieuses, etc. partagées par un groupe ou une

société donnés, qu"il fédère. Si le sens commun évoque surtout les pratiques artistiques (arts plastiques, musique, théâtre,

Les arts plastiques au collège © CRDP de l"académie de Grenoble 10 etc.), la culture englobe de nombreuses autres pratiques, comme en particulier, les pratiques d"expressions linguistiques, les

pratiques scientifiques et techniques, les pratiques relatives à la pensée (philosophie), à la religion, aux échanges

commerciaux, au droit et à la législation, etc.Culturel(le) : Qui concerne la culture.

Customiser : À l"origine utilisé pour les automobiles et motos (accessoiriser). Personnaliser un objet en lui ajoutant ou lui

intégrant des éléments ou encore en modifiant certaines de ses caractéristiques.Cyberespace : Monde virtuel, espace (cybernétique+espace) numérique en réseau où est stockée et où circule l"information et

qui permet la connexion des personnes et des machines ; souvent confondu avec le Web ou l"Internet. Dquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34[PDF] mettre en scène anglais

[PDF] mettre en scène en arabe

[PDF] mettre en scène festival

[PDF] un ange synonyme

[PDF] description réaliste dun personnage

[PDF] que dit un juge lors d un procès

[PDF] description realiste definition

[PDF] comment faire une description d'un personnage

[PDF] controle sur le dernier jour d'un condamné

[PDF] victor hugo le dernier jour d'un condamné questionnaire de lecture

[PDF] le dernier jour dun condamné controle corrigé

[PDF] module cad

[PDF] vdi4200

[PDF] reglette cad