ERRATUM - Hématologie

ERRATUM - Hématologie

Hématologie - 9782294771552. 4e édition septembre 2021

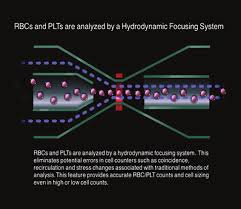

XS-1000i MC Analyseur Hématologique Automatisé

XS-1000i MC Analyseur Hématologique Automatisé

Les laboratoires cherchent des analyseurs hématologiques qui sont capables d'augmenter la productivité et l'efficacité tout en offrant des renseignements

DIPLÔME DÉTUDES SPÉCIALISÉES DHÉMATOLOGIE 1

DIPLÔME DÉTUDES SPÉCIALISÉES DHÉMATOLOGIE 1

1. Organisation générale. 1.1. Objectifs généraux de la formation : Former des spécialistes en hématologie. Discipline mixte et transversale l'hématologie

IMMUNO-HEMATOLOGIE

IMMUNO-HEMATOLOGIE

IMMUNO-HEMATOLOGIE. Secrétariat : - FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS -. Tél : +33 1 34 40 97 76. (doit obligatoirement accompagner une feuille de demande d'examens).

Hématologie et prévention du risque infectieux

Hématologie et prévention du risque infectieux

24 mars 2016 Hématologie et prévention du risque infectieux. Dr THIEBAUT Anne. Grenoble. Page 2. Conflits d'intérêts. • Boards. • Astellas. • Gilead. • ...

MANUEL DE PRELEVEMENT DU LABORATOIRE DIMMUNO

MANUEL DE PRELEVEMENT DU LABORATOIRE DIMMUNO

14 juin 2016 Tous les examens réalisés au laboratoire d'immuno – hématologie s'effectuent à partir de prélèvement de sang veineux prélevé sur TUBE EDTA ( ...

CONSULTATION EN HÉMATO-ONCOLOGIE/HÉMATOLOGIE

CONSULTATION EN HÉMATO-ONCOLOGIE/HÉMATOLOGIE

Attention : Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.

pocH-100i Analyseur automatisé dhématologie

pocH-100i Analyseur automatisé dhématologie

L'analyseur d'hématologie Sysmex pocH-100i conçu pour des laboratoires dont la capacité va jusqu'à 30 analyses par jour

HEMATOLOGIE ONCOLOGIE

HEMATOLOGIE ONCOLOGIE

CENTRE de RESSOURCES et de COMPETENCES en MALADIES. HEMORRAGIQUES CONSTITUTIONNELLES de l'OCEAN INDIEN (CMC-MHC-OI). AVIS D'HEMATOLOGIE CLINIQUE CHU NORD.

Service Hématologie Clinique et Oncologie Médicale

Service Hématologie Clinique et Oncologie Médicale

21 avr. 2016 Centre Hospitalier d'Avignon – Hématologie clinique et oncologie médicale – Guide d'accueil des étudiants – PCA ACC 01 D - Version n°2 –Avril ...

Hematologie

Hematologie

Anémies. • Connaître la durée de vie des globules rouges des polynucléaires neutrophiles

Item 297 : Orientation diagnostique devant une anémie

Item 297 : Orientation diagnostique devant une anémie

Un contexte évocateur doit être recherché en premier (hémolyse constitutionnelle maladie hématologique

poly-hematologie.pdf

poly-hematologie.pdf

risque mais est devenue rare depuis les progrès de la réanimation hématologique. III.2 AGRANULOCYTOSE DANS LE CADRE D'UNE APLASIE MÉDULLAIRE POST-.

IMMUNO-HEMATOLOGIE

IMMUNO-HEMATOLOGIE

IMMUNO-HEMATOLOGIE. Secrétariat : - FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS -. Tél : +33 1 34 40 97 76. (doit obligatoirement accompagner une feuille de demande d'examens).

Hématologie et prévention du risque infectieux

Hématologie et prévention du risque infectieux

24 mars 2016 d'hématologie. Déficit immunitaire. Hémopathie. Chimiothérapie*. Altérations muqueuses et peau. Chimio/radiothérapie. Chirurgie cathéter.

de la qualite en hematologie organise par lOMS*

de la qualite en hematologie organise par lOMS*

1'hematologie la chimie clinique

Guide dhématologie clinique à lusage de létudiant en médecine en

Guide dhématologie clinique à lusage de létudiant en médecine en

20 févr. 2018 Chirurgie - générale MAHMAL Lahoucine Hématologie - clinique. BOUAITY Brahim ... Deuxième partie : L'Abord Du Malade En Hématologie.

Hématologie

Hématologie

L'hématologie est une surspécialité de la médecine interne s'intéressant à la nature au fonctionnement et aux maladies du sang. À l'aide de technologies de

Thème Par M. Daniel COULIBALY Evaluation des activités d

Thème Par M. Daniel COULIBALY Evaluation des activités d

14 févr. 2019 Un service d'hématologie clinique a vocation d'assurer le diagnostic et le traitement des patients atteints de maladie de sang de la moelle ...

CONSULTATION EN HÉMATO-ONCOLOGIE/HÉMATOLOGIE

CONSULTATION EN HÉMATO-ONCOLOGIE/HÉMATOLOGIE

HÉMATO-ONCOLOGIE/HÉMATOLOGIE. ADULTE. Attention : Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si

Basic Hematology

Basic Hematology

LEARNING OBJECTIVES 1 Define “CBC” 2 Define and explain red cell indices including derived values such as MCV MCHC and MCH 3 Define and explain erythrocyte sedimentation rate

[9782257704672] Le livre de l`interne - Hématologie (3° Éd)

[9782257704672] Le livre de l`interne - Hématologie (3° Éd)

Chez le même éditeur Dans la collection « Le livre de l’interne » Gériatrie par F Puisieux Psychiatrie par J -P Olié Th Gallarda et E Duaux

Cytogénétique en Hématologie

Cytogénétique en Hématologie

La cytogénétique hématologique étudie les anomalies chromosomiques acquises dans les hémopathies malignes en utilisant des techniques de cytogénétique conventionnelle (caryotype) et de cytogénétique moléculaire (FISH) Historique: 1880 : Première observation de chromosomes par Flemming 1956 :

Hématologie Cours 4 : Intoduction à la lectue de l’hémogamme

Hématologie Cours 4 : Intoduction à la lectue de l’hémogamme

Hématologie Cours 4 : Introduction à la lecture de l’hémogramme Plan du cours : Introduction I Valeurs normales pour l’âge et le sexe Globules rouges Plaquettes Globules blancs Morphologie normale des cellules du sang périphérique II Principales anomalies Anomalies des globules rouges Anomalies des globules blancs Pancytopénies

IMMUNO-HÉMATOLOGIE ET GROUPES SANGUINS ormation - Archiveorg

IMMUNO-HÉMATOLOGIE ET GROUPES SANGUINS ormation - Archiveorg

formation n° 26 biologie médicale immuno-hÉmatologie et groupes sanguins c ahier de nº 26 - cahier de formation bioforma - immuno-hÉmatologie et groupes sanguins

Hémogramme normal et pathologique

Hémogramme normal et pathologique

Les neutrophiles les éosinophiles les basophiles sont reconnaissables grâce à la couleur que prennent leurs granulations (respectivement : neutrophile « bleu » éosinophile

Quels sont les différents types de pathologies hématologiques?

- De nombreuses pathologies hématologiques saccompagnent dano- malies chromosomiques, dont les plus fréquentes sont à type de trans- location, inversion, délétion. Ces remaniements géniques modifient la structure dau moins un gène normal. Ces modifications de structure peu- vent être étudiées grâce à une sonde spécifique de la région impliquée.

Quel est le problème le plus fréquent en hématologie?

- B. Varet Dans tous les pays, quels que soient lâge, le sexe ou lethnie, le problème diagnostique le plus fréquent en hématologie est lanémie. Il existe des dizaines de causes danémies, certaines fréquentes, dautres rarissimes.

Quelle est la fréquence d'une pathologie hématologique?

- Il sagit dune pathologie hématologique fréquente et dincidence croissante avec lâge à partir de 60 ans. La fréquence estimée est de 3 à 5 p. 100 de lensemble des pathologies hématologiques.

Quels sont les différents types de maladies hématologiques malignes?

- Maladies hématologiques malignes Certaines maladies hématologiques malignes peuvent se révéler par une anémie macrocytaire : leucémie aiguë myéloblastique, maladie de Kahler. 86PROBLÈMES DIAGNOSTIQUES ET CONDUITES À TENIR

Hémogramme normal et pathologique.

I.Introduction :

Le sang est constitué de deux éléments :

Le plasma.

Les cellules ou éléments figurés du sang.Le plasma est formé d'eau, de sels minéraux et de molécules (protéines, lipides et glucides).

Les cellules : elles sont de trois types :

1-Les globules rouges ou hématies : ce sont des cellules anucléés qui contiennent de

l'hémoglobine nécessaire au transport d'oxygène.2-Les globules blancs ou leucocytes, responsables des défenses de l'organisme.

3-Les plaquettes qui sont en réalité des fragments cytoplasmiques et qui interviennent dans

l'hémostase. L'origine des cellules sanguines est essentiellement médullaire (moelle osseuse). Le processus globale s'appelle myélopoïèse et se décompose comme suit : L'érythropoïèse ou processus de fabrication des globules rouges. La granulopoïèse ou processus de fabrication des globules blancs. La mégacaryopoïèse ou processus de fabrication des plaquettes. La lymphopoïèse ou processus de fabrication des lymphocytes. L'hémogramme est un ensemble d'examens complémentaires qui permet d'apprécier lesvaleurs et la qualité des éléments figurés du sang par rapport à des normes préétablies.

Les techniques de l'hémogramme sont à la fois quantitatives et qualitatives.Les mesures quantitatives :

Consistent à mesurer le taux d'Hb, de l'hématocrite, à compter les cellules circulantes (GR,

GB, plaquettes).

Grace à certains de ces paramètres, on peut calculer certaines constantes appelées : constantes érythrocytaires ou hématimétriques (VGM, CCMH, TGMH).Les techniques qualitatives :

Permettent d'apprécier la morphologie des cellules et leur répartition grâce à la confection

d'un frottis de sang sur une lame colorée au MGG (équilibre ou formule leucocytaire). Les méthodes quantitatives peuvent être manuelles comme par exemple le comptage des cellules sur cellule de MALLASEZ, la détermination du taux d'hémoglobine par spectrophotométrie, mais ces techniques sont longues, fastidieuses et sujettes à des marges d'erreurs non négligeables. Des méthodes automatisées sont actuellement d'usage courant, elles ont l'avantage d'être rapides, plus précises, reproductibles mais couteuses.II.Hémogramme normale :

ValeursHommeFemmeNouveau-né

GR"M/mm3»4,5-64-5,45,1-5,8

Hb"g/dL»13-1712-1613,5-20

Hte"%»40-5536-47

GB "éléments/mm3»4.000-10.000idem12.000-25.000Plaquettes

" éléments/mm3»150.000-400.000idemidem

Constantes érythrocytaires :

Peuvent être calculées selon les formules suivantes :Volume globulaire moyen (VGM) : Hte/GR

Valeurs normales : 82-98 fL jusqu'à 100 fL c'est normal. Concentration corpusculaire moyenne en Hb (CCMH) : Hb/GRValeurs normales : 32-36 g/dL ou 320-360 g/L

Teneur globulaire moyenne en HB (TGMH) :

Valeurs normales : 27-32 pg.

Remarque :les appareils automatiques mesurent le VGM au lieu de le calculer comme les autres constantes.Morphologie et formule leucocytaire :

Les globules blancs sont reconnaissables au microscope optique, sur un frottis de sang coloré au MGG, par :La taille de la cellule.

Volume et la couleur du cytoplasme.

La morphologie et la teinte du noyau.

La présence ou non de granulations cytoplasmiques et leurs caractéristiques tinctoriales. Ainsi, les polynucléaires sont identifiables essentiellement par le caractère polylobé du noyau.La formule leucocytaire :

ValeursAdulte (valeurs absolues)

(éléments/mm3) + précisesAdulte (valeurs relatives)

(%) - précises leucocytes4.000-10.000100 %Polynucléaires neutrophiles

PNN1.700-7.50045-70 %

Polynucléaires éosinophiles

PNE40-300*1-3 %*

Polynucléaires basophiles

PNB ख़50*0,5 % * lymphocytes1.000-4.00020-40 % monocytes200-1.000*3-7 % * * : on peut ne pas les retrouvés dans le sang et ce n'est pas pathologique. Les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles sont reconnaissables grâce à la couleur que prennent leurs granulations (respectivement : neutrophile " bleu », éosinophile " orange », basophile " mauve »). Cette méthode permet, grâce à un comptage de cellules sur un frottis de sang, d'établir un équilibre leucocytaire. Réticulocytes : ce sont de jeunes GR fraichement sortis de la moelle osseuse, qui ont perdu leur noyau, mais qui contiennent encore des débris nucléaires qu'on peut mettre en évidence par une coloration spéciale (le bleu de crésyl brillant) La valeur normale est de 20.000 à 120.000 éléments/mm3(soit 1% des GR)III.Les anomalies de l'hémogramme :

A.perturbations de la lignée érythrocytaire :1-quantitatives :

La diminution du taux d'hémoglobine définit l'anémie : elle s'accompagne souvent d'une baisse des autres valeurs (GR, Hte). La diminution de l'hématocrite est tributaire de l'état d'hydratation du sujet (hémoconcentration ou hémodilution). L'interprétation de l'anémie doit tenir compte de la taille et de la charge en HB de chaque GR. Ainsi, une diminution du VGM définit la MICROCYTOSE. On parle alors d'anémie microcytaire. Une CCMH et une TGMH basse définissent l'HYPOCHROMIE. L'anémie est alors hypochrome. Une anémie est qualifiée de NORMOCYTAIRE si le VGM est normal. La MACROCYTOSE qualifie un VGM supérieur à 100 fL. Par contre ; si la CCMH et la TGMH sont quelquefois supérieurs aux valeurs normales, on ne parle pas d'hyperchromie. Si les valeurs sont normales ou élevées, on dit que l'anémie est NORMOCHROME. Quand les réticulocytes sont diminués ou compris dans les valeurs normales, alors qu'il y a une anémie : on dit que celle-ci est AREGENERATIVE.120.000), on dit que l'anémie est REGENERATIVE.

L'augmentation des GR, de Hte et de l'Hb se voit dans les POLYGLOBULIES.2-qualitatives :

L'examen morphologique des GR au microscope est primordial en hématologie. Il renseigne sur leurs éventuelles anomalies de taille (ANISOCYTOSE), de forme (POIKYLOCYTOSE) et de couleur (ANISOCHROMIE). Certaines anomalies morphologiques sont très évocatrices de pathologies précises. Ex : cellules cibles et thalassémies ou cellules en faux et drépanocytose, sphérocytose etc...B.anomaliesde la lignée blanche :

1-quantitatives :

L'HYPERLEUCOCYTOSE qualifie l'augmentation des GB. Celle-ci peut être due à une augmentation d'un ou de plusieurs de ses composants. On parle de BASOPHILIE, d'EOSINOPHILIE, si les PNB ou les PNE sont augmentés respectivement. La MONOCYTOSE traduit l'augmentation des monocytes. Enfin, une élévation des PNN s'appelle POLYNUCLEOSE NEUTROPHILE. Un chiffre de lymphocytes supérieur à 4000 éléments/mm3traduit une LYMPHOCYTOSE. La LEUCOPENIE ou diminution des GB peut être secondaire à une NEUTROPENIE (PNN bas) ou à une LYMPHOPENIE (lymphocytes bas). On parle de BASOPENIE, EOSINOPENIE, MONOCYTOPENIE, si respectivement, les PNB, lesPNE, les monocytes sont bas.

2-qualitatives :

L'augmentation des GB est parfois le résultat de la présence de cellules anormales. En effet, on peut retrouver dans le sang, des cellules habituellement confinées dans la moelle osseuse (myélocytes, métamyélocytes) : on parle alors de MYELEMIE. Dans certains cas, on retrouve des érythroblastes dans le sang qu'on qualifie d'ERYTHROBLASTOSE sanguine. Parfois, il s'agit de la présence de cellules jeunes ou blastes ; témoin d'une BLASTOSE sanguine (leucémies aigues).C.anomalies des plaquettes :

L'élévation du chiffre des plaquettes s'appelle HYPERPLAQUETTOSE ouTHROMBOCYTOSE.

Enfin, une anomalie des fonctions plaquettaires se nomme THROMBOPATHIE, mais cette perturbation n'est pas détectée par l'hémogramme. IV.Les principales causes d'anomalies de l'hémogramme :Les anomalies de l'hémogramme peuvent être dues à des causes très variées et il serait

prétentieux de vouloir toutes les énumérer. Cependant, quelques anomalies permettent d'évoquer certaines pathologies plutôt que d'autres.A.Les anémies :

Les anémies macrocytaires évoquent souvent des carences en vitamines B12 et en folates. Les anémies microcytaires hypochromes sont propres des carences en fer ou les thalassémies. Les anémies régénératives se voient dans les hémolyses ou les hémorragies. Les anémies arégénératives sont plutôt de cause centrale (insuffisance de production médullaire).B.Les polyglobulies :

Elles définissent une augmentation des éléments de la lignée érythrocytaire (GR, Hte et

Hb). Il faut en distinguer les fausses polyglobulies qu'on observe parfois dans les déshydratations, dans les thalassémies mineures (polyglobulie microcytaire), des polyglobulies vraies dont le diagnostic de certitude n'est possible que par la mesure du volume globulaire total.C.Les hyperleucocytoses :

Elles imposent toujours l'examen du frottis sanguin et l'établissement de l'équilibre leucocytaire. Les polynucléoses neutrophiles évoquent souvent des syndromes inflammatoires ou des infections bactériennes. Les éosinophilies se voient essentiellement dans certaines des affections parasitaires ou les réactions allergiques. Les monocytes les plus fréquentes sont l'apanage des syndromes mononucléosiques ou d'autres infections virales. Les lymphocytoses peuvent être bégnines (infections virales, certaines infections bactériennes spécifiques) ou malignes (syndromes lymphoprolifératifs). Les cellules anormales : l'examen du frottis sanguin permet de préciser le type de cellules. Ainsi, les myélémies, selon leur importance, peuvent évoquer : -Soit un phénomène réactionnel (hémorragie, hémolyse, syndrome d'irritation médullaire d'origine infectieux ou toxique). -Soit à un envahissement médullaire par des métastases. -Soit à un syndrome myéloproliferatif La présence de blastes signe habituellement une leucémie aigue.D.Les leucopénies :

Étant donné la prédominance des neutrophiles dans la composition des GB, la NEUTROPENIE est l'éventualité la plus évoquée. Les causes sont très variables, cependant, il faut retenir deux mécanismes essentiels : -L'insuffisance médullaire, ou le mécanisme est central. -L'hypersplénisme, où le mécanisme est périphérique. Les LYMPHOPENIES sont moins évidentes à l'hémogramme. Elles témoignent souvent d'un déficit immunitaire, d'infections virales ou bactériennes.E.Les thrombocytoses et thrombopénies :

Une augmentation modérée des plaquettes peut se voir dans les syndromes inflammatoires, les hémorragies et dans les carences en fer. Par contre, une élévation franche des plaquettes, en dehors des rares cas des suites d'une splénectomie, rentre dans le cadre des THROMBOCYTEMIES des syndromes myéloprolifératifs. Les THROMBOPENIES, sont de causes diverses, mais, elles s'expliquent toutes par un des mécanismes suivants : -Insuffisance de production (cause centrale). -Destruction périphérique exagérée. -Un syndrome de consommation (hypersplénisme, CIVD....).quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12[PDF] Histoire première ES - Lycée d'Adultes

[PDF] COURS HISTOIRE 3ème : LA SECONDE GUERRE MONDIALE

[PDF] Programme Histoire Première année

[PDF] Histoire de l'art – Antiquité - Cercle d'Histoire

[PDF] Histoire de l'Art Moderne et Contemporain - Cercle d'Histoire

[PDF] Histoire des Sciences - ULB

[PDF] introduction historique au droit - DHDI

[PDF] Histoire-géographie - Educationgouv - Ministère de l'Éducation

[PDF] Comment aborder l'histoire littéraire en classe de seconde ?

[PDF] licence histoire des mondes modernes et contemporains

[PDF] La Première Guerre mondiale - Lycée d'Adultes

[PDF] Histoire-Géographie Éducation civique STMG – Première

[PDF] Une classe de seconde de lycée en Histoire- Géographie et - fimem

[PDF] La guerre froide - résumé - Lycée d'Adultes