LE PARNASSE (exercice créé par DA Carlier)

LE PARNASSE (exercice créé par DA Carlier)

Employez les mots de la grille ci-dessus pour compléter les phrases de ce texte (utilisez un dictionnaire si nécessaire) : Le Parnasse est un mouvement

LE LANGAGE POÉTIQUE

LE LANGAGE POÉTIQUE

(exercice créé par D-A. Carlier). R C P L G I S E E S S A R B M E S est un poème composé de groupes de trois strophes qui célèbre un événement ou quelqu ...

Liste des mots à chercher dans la grille :

Liste des mots à chercher dans la grille :

LE ROMANTISME (exercice créé par D-A Carlier). P G C H A T E A U B R I A N D X E. D X I O R C A L E D F Y A E L I I. S R E E R U T A N R N R S G L S G.

mots.meles..realisme.pdf

mots.meles..realisme.pdf

LE RÉALISME (exercice créé par D-A Carlier). I N J H Y E R I A L U P O P R I S. D C O V O R P R T E B R U O C L I. E U F I R B U H E J L Z M P V T N.

ANALYSE RÉCEPTIONNELLE DES COLLOQUES CONSACRÉS À

ANALYSE RÉCEPTIONNELLE DES COLLOQUES CONSACRÉS À

5 sept. 2008 ... exercice du métier du critique académique conservait le pouvoir de qui ... correction pédagogique autocritique et de métadiscours théorique ...

LES LUMIÈRES (exercice créé par DA Carlier)

LES LUMIÈRES (exercice créé par DA Carlier)

Employez les mots de la grille ci-dessus pour compléter les phrases de ce texte (utilisez un dictionnaire si nécessaire) : Les Lumières sont un mouvement

Lidentification au personnage dans la didactique de la lecture

Lidentification au personnage dans la didactique de la lecture

13 juin 2013 À tous mes élèves et étudiants qui constituent le cœur de ce travail. Ben Ahmed Chemli Mouna. L'identification au personnage dans la didactique ...

Référence bibliographique

Référence bibliographique

19 avr. 2019 ... Carlier « La Fédération Littéraire etDramatique Wallonne du Hainaut ... créé

Ladaptation dun conte de fées littéraire au cinéma: lexemple de La

Ladaptation dun conte de fées littéraire au cinéma: lexemple de La

Ce terme est repris par Christophe Carlier qui donne dans son livre La clef des contes une définition un peu plus détaillée. Le conte est une « narration brève

2001 La voix narrative

2001 La voix narrative

1 janv. 2001 ... d'une attitude langagière « politically correct ». Cette lame de ... créé par le second dénouement. 7. L'incipit s'ouvre sur une vision du ...

LE ROMANTISME (exercice créé par DA Carlier)

LE ROMANTISME (exercice créé par DA Carlier)

LE ROMANTISME (exercice créé par D-A Carlier) mots) et qui n'apparaissent qu'une fois ; à l'aide de ces 8 lettres vous découvrirez le nom d'un auteur ...

LE LANGAGE POÉTIQUE

LE LANGAGE POÉTIQUE

(exercice créé par D-A. Carlier). R C P L G I S E E S S A R B M E S Remplissez le texte à trous suivant en vous aidant des mots de la grille ci-dessus :.

Le réalisme et le naturalisme 14

Le réalisme et le naturalisme 14

EXERCICE APPLIQUÉ. Comparer une peinture néoclassique et un manifeste de la peinture réaliste. 1. Qu'est-ce que le réalisme ?

Synthèse établie par D-A Carlier

Synthèse établie par D-A Carlier

-L'aparté un personnage prononce des propos en présence d'autres. : personnages

I N J H Y E R I A L U P O P R I S D C O V

I N J H Y E R I A L U P O P R I S D C O V

LE RÉALISME (exercice créé par D-A Carlier). I N J H Y E R I A L U P O P R I S des mots) et qui n'apparaissent qu'une fois ; à l'aide de ces 8 lettres.

La poétique du bizarre et de la surprise dans la prose d

La poétique du bizarre et de la surprise dans la prose d

14 juin 2017 volonté d'inventer au-delà de certains «modèles» de créer une ... avec les écrivains du romantisme noir par les critiques de son époque.

Réviser son bac

Réviser son bac

Le jeu des points de vue permet à Stendhal de créer un décalage entre la situation du personnage et les informations dont dispose le lecteur.

REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE

REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE

SOUMAHORO Sindou pour certaines corrections M. ABLE Ignace pour dans les périodes d'anarchie

Thèse électronique

Thèse électronique

Chapitre 3 : Allégorisme et romantisme ou le « vain sauvetage » création d'un monde nouveau et bon mais plusieurs êtres divins

Lidentification au personnage dans la didactique de la lecture

Lidentification au personnage dans la didactique de la lecture

13 juin 2013 conclure que les contraintes de l'exercice scolaire ne permettent pas à ... plus courants comme nous avons procédé à la correction de.

le romantisme (exercice créé par d-a carlier) correction - PDFprof

le romantisme (exercice créé par d-a carlier) correction - PDFprof

PDF Télécharger Mots mêlés romantisme - Zone littéraire le romantisme (exercice créé par d-a carlier) correction le langage théâtral (exercice créé par

Exercice corrigé pdf par D A Carlier le romantisme

Exercice corrigé pdf par D A Carlier le romantisme

LE ROMANTISME (exercice créé par D-A Carlier) P G C H A T E A U B R I A N D X E D X I O R C A L E D F Y A E L I I S R E E R U T A N R N R S G L S G Mots

par d-a carlier) Exercices Corriges PDF

par d-a carlier) Exercices Corriges PDF

formules qui pourront paraître un peu romantiques pour exprimer l'esprit de n'est pas simplement une création de l'épistémologie locale et des modèles de

le langage romanesque D-A Carlier Exercices Corriges PDF

le langage romanesque D-A Carlier Exercices Corriges PDF

Corrigés Exercice corrigé détaillé sur l'amortissement dérogatoire; 4 séries corrigés Exercices corrigés Sont Python est un langage de

[PDF] motsmelesromantismepdf - Zone littéraire

[PDF] motsmelesromantismepdf - Zone littéraire

LE ROMANTISME (exercice créé par D-A Carlier) mots) et qui n'apparaissent qu'une fois ; à l'aide de ces 8 lettres vous découvrirez le nom d'un auteur

[PDF] motsmelesrealismepdf - Zone littéraire

[PDF] motsmelesrealismepdf - Zone littéraire

LE RÉALISME (exercice créé par D-A Carlier) I N J H Y E R I A L U P O P R I S des mots) et qui n'apparaissent qu'une fois ; à l'aide de ces 8 lettres

[PDF] LE LANGAGE POÉTIQUE - WordPresscom

[PDF] LE LANGAGE POÉTIQUE - WordPresscom

(exercice créé par D-A Carlier) R C P L G I S E E S S A R B M E S Remplissez le texte à trous suivant en vous aidant des mots de la grille ci-dessus :

LE LANGAGE ROMANESQUE (exercice créé par DA

LE LANGAGE ROMANESQUE (exercice créé par DA

[Texte] LE LANGAGE ROMANESQUE (exercice créé par D-A Carlier) créé par D-A zonelitteraire e-monsite com/medias/files/mots-meles-sur-le-roman pdf

Le romantisme : fiche de révision pour le bac de français

Le romantisme : fiche de révision pour le bac de français

C'est la création du drame romantique théorisé par Victor Hugo dans la préface de Cromwell Le Romantisme favorise le mélange des genres dans une même pièce

Synthèse établie par D-A Carlier

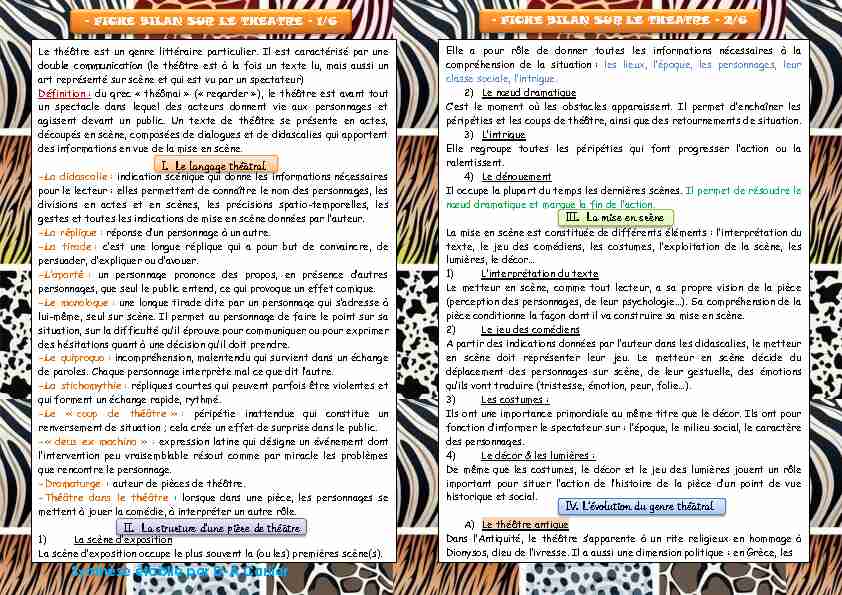

- FICHE BILAN SUR LE THEATRE ² 1/6 - FICHE BILAN SUR LE THEATRE ² 2/6 Le théâtre est un genre littéraire particulier. Il est caractérisé par une double communication (le théâtre est à la fois un texte lu, mais aussi un art représenté sur scène et qui est vu par un spectateur) Définition : du grec " théômai » (" regarder »), le théâtre est avant tout un spectacle dans lequel des acteurs donnent vie aux personnages et agissent devant un public. Un texte de théâtre se présente en actes, découpés en scène, composées de dialogues et de didascalies qui apportent des informations en vue de la mise en scène. -La didascalieindication scénique qui donne les informations nécessaires : pour le lecteur : elles permettent de connaître le nom des personnages, les divisions en actes et en scènes, les précisions spatio-temporelles, les gestes et toutes les indications de mise en scènH GRQQpHV SMU O·MXPHXUB -La répliqueUpSRQVH G·XQ SHUVRQQMJH j XQ MXPUHB : -La tiradeŃ·HVP XQH ORQJXH UpSOLTXH TXL M SRXU NXP GH ŃRQYMLQŃUH GH :SHUVXMGHU G·H[SOLTXHU RX G·MYRXHUB

-I·MSMUPp XQ SHUVRQQMJH SURQRQŃH GHV SURSRV HQ SUpVHQŃH G·MXPUHV : personnages, que seul le public entend, ce qui provoque un effet comique. -Le monologueXQH ORQJXH PLUMGH GLPH SMU XQ SHUVRQQMJH TXL V·MGUHVVH j : lui-même, seul sur scène. Il permet au personnage de faire le point sur sa VLPXMPLRQ VXU OM GLIILŃXOPp TX·LO pSURuve pour communiquer ou pour exprimer GHV OpVLPMPLRQV TXMQP j XQH GpŃLVLRQ TX·LO GRLP SUHQGUHB -Le quiproquoincompréhension, malentendu qui survient dans un échange : GH SMUROHVB FOMTXH SHUVRQQMJH LQPHUSUqPH PMO ŃH TXH GLP O·MXPUHB -La stichomythierépliques courtes qui peuvent parfois être violentes et : qui forment un échange rapide, rythmé. -Le " coup de théâtre » péripétie inattendue qui constitue un : renversement de situation ; cela crée un effet de surprise dans le public. -" deus ex machina » expression latine qui désigne un événement dont : O·LQPHUYHQPLRQ SHX YUMLVHPNOMNOH UpVRXP ŃRPPH SMU PLUMŃOH OHV SURNOqPHV que rencontre le personnage. -Dramaturge :auteur de pièces de théâtre. : lorsque dans une pièce, les personnages se -Théâtre dans le théâtre mettent à jouer la comédie, à interpréter un autre rôle.1) IM VŃqQH G·H[SRVLPLRQ

IM VŃqQH G·H[SRVLPLRQ RŃŃXSH OH SOXV VRXYHQP OM RX OHV SUHPLqUHV VŃqQHVB Elle Elle a pour rôle de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation : OHV OLHX[ O·pSRTXH OHV SHUVRQQMJHV OHXUŃOMVVH VRŃLMOH O·LQPULJXHB

2) IH Q±XG GUMPMPLTXH

F·HVP OH PRPHQP RZ OHV RNVPMŃOHV MSSMUMLVVHQPB HO SHUPHP G·HQŃOMvQHU OHV péripéties et les coups de théâtre, ainsi que des retournements de situation.3) I·LQPULJXH

(OOH UHJURXSH PRXPHV OHV SpULSpPLHV TXL IRQP SURJUHVVHU O·MŃPLRQ RX OM ralentissent.4) Le dénouement

Il occupe la plupart du temps les dernières scènes. Il permet de résoudre le Q±XG GUMPMPLTXH HP PMUTXH OM ILQ GH O·MŃPLRQB La mise en scène est constituée de différents éléments O·LQPHUSUpPMPLRQ GX PH[PH OH ÓHX GHV ŃRPpGLHQV OHV ŃRVPXPHV O·H[SORLPMPLRQ de la scène, lesOXPLqUHV OH GpŃRU"

1) I·LQPHUSUpPMPLRQ GX PH[PH

Le metteur en scène, comme tout lecteur, a sa propre vision de la pièce SHUŃHSPLRQ GHV SHUVRQQMJHV GH OHXU SV\ŃORORJLH"B 6M ŃRPSUpOHQVLRQ GH OM pièce conditionne la façon dont il va construire sa mise en scène.2) Le jeu des comédiens

$ SMUPLU GHV LQGLŃMPLRQV GRQQpHV SMU O·MXPHXU GMQV OHV GLGMVŃMOLHV OH PHPPHXU en scène doit représenter leur jeu. Le metteur en scène décide du déplacement des personnages sur scène, de leur gestuelle, des émotions TX·LOV YRQP PUMGXLUH PULVPHVVH pPRPLRQ SHXU IROLH"B3) Les costumes :

Ils ont une importance primordiale au même titre que le décor. Ils ont pour IRQŃPLRQ G·LQIRUPHU OH VSHŃPMPHXU VXU O·pSRTXH OH PLOLHX VRŃLMO OH ŃMUMŃPqUH des personnages.4) Le décor & les lumières :

De même que les costumes, le décor et le jeu des lumières jouent un rôleLPSRUPMQP SRXU VLPXHU O·MŃPLRQ GH O·OLVPRLUH GH OM SLqŃH G·XQ SRLQP GH YXH

historique et social.A) Le théâtre antique

GMQV O·$QPLTXLPp OH POpkPUH V·MSSMUHQPH j XQ ULPH UHOLJLHX[ HQ ORPPMJH j GLRQ\VRV GLHX GH O·LYUHVVHB HO M MXVVL XQH GLPHQVLRQ SROLPLTXH : en Grèce, lesI. Le langage théâtral

II. La structure dLNK G@aJK ;K O?`[OIK

III. La mise en scène

IV. L`ÓŃCLO@ŃN ;L LKNIK O?`[OI8C

Synthèse établie par D-A Carlier

- FICHE BILAN SUR LE THEATRE ² 4/6 - FICHE BILAN SUR LE THEATRE ² 3/6 scène des personnages illustres confrontées à des forces qui les dépassent. Elle est soumise à des règles strictes propres au classicisme et se référant j OM PUMGLPLRQ G·$ULVPRPH ŃI V. A). La comédie représente des personnages et des situations beaucoup plus communs. Sa fonction est de faire rire et deŃRUULJHU OHV P±XUVB

La tragicomédie : La tragi-comédie se situe entre la tragédie et la comédie, elle apparaît dès le XVII°s. Ex de tragi-comédie : I·HOOXVLRQ comique de Corneille (1635).D) Le théâtre du XVIII°s

$X ;9HHHV OM ŃRPpGLH V·LQVŃULP GMQV O·pOMQ ŃRQPHVPMPMLUH GX VLqŃOHB *UkŃH MX

théâtre, on critique les privilèges : Le Mariage de Figaro (1784) de %HMXPMUŃOMLVB 2Q V·LQPHUURJH VXU OM UHOMPLRQ PMvPUHV HP YMOHPV ŃRPPH GMQV I·vOH GHV HVŃOMYHV GH 0MULYMX[ 172DB IHV SLqŃHV V·RULHQPHQP MXVVL YHUV O·MQMO\VH SV\ŃORORJLTXH GHV SHUVRQQMJHV HP GH OHXUV VHQPLPHQPVBBE) Le théâtre du XIX°s

Le XIX°s offre aussi une production théâtrale très riche, notamment avec le drame romantique. - Le drame romantique : première partie du XIX°s. Le drame URPMQPLTXH V·RSSRVH j OM PUMJpGLH ŃOMVVLTXHB IH ŃRQPH[PH OLVPRULTXH complexe de cette période provoque un besoin de liberté RQ V·MIIUMQŃOLP des règles classiques (règle des trois unités : temps (24h), lieu (un seul) ; on ŃRQVHUYH O·XQLPp G·MŃPLRQ : une seule intrigue principale). F·HVP +XJR TXL IL[H OM POpRULH GX GUMPH URPMQPLTXH GMQV OM SUpIMŃH GH VM pièce Cromwell (1827). IH GUMPH URPMQPLTXH SHUPHP GH ÓRQJOHU MYHŃ OHV UHJLVPUHV G·MGRSPHU GLIIpUHQPV QLYHMX[ GH OMQJMJH" Drames romantiques : Hernani de Hugo (1830), Lorenzaccio de Musset (1834). - $XPUHV JHQUHV GUMPMPLTXHV GH O·pSRTXH : le vaudeville (comédie légère où quiproquos et rebondissements ponctuent la vie des personnages, VRXYHQP ŃRQIURQPpV j O·MGXOPqUHB ([ : pièces de Labiche) ; le théâtre de boulevard (qui met en scène de façon comique la vie bourgeoise).F) Le théâtre du XX°s

Au XX°s, les conventions et le langage théâtral ne répondent plus aux modèles traditionnels même si quelques auteurs reprennent les mythes antiques. Le théâtre du XX°s est plus que jamais soucieux de délivrer un message et veut jouer un rôle primordial dans la réflexion sur la nature humaine. représentations sont organisées par les magistrats. A Rome, elles sont orga- -nisées par les hommes politiques ; elles sont aussi financées par de riches citoyensB IHV POqPHV PUMLPpV VRQP HPSUXQPpV j O·MŃPXMOLPp GH IMoRQ j ŃH TXH le théâtre soit aussi un outil pédagogique pour le peuple. En Grèce, les SMXYUHV SHUoRLYHQP PrPH XQH UpPXQpUMPLRQ V·LOV MVVLVPHQP MX VSHŃPMŃOHB Dramaturges antiques : Sophocle, Euripide (Grecs) ; Plaute, Sénèque leJeune (Romains).

B) Le théâtre du Moyen-âge et du XVI°s Le théâtre du M-A est également lié au culte religieux. La représentation se faisait en latin, le plus souvent dans des églises et les religieux faisaient la plupart du temps oIILŃH G·MŃPHXUVB Les " mystères ª VRQP GHV SLqŃHV G·LQVSLUMPLRQ UHOLJLHXVH TXL SHXYHQP VH SRXUVXLYUH ÓXVTX·j 4 ÓRXUVB IHV PH[PHV VRQP ŃRPSRVpV HQ YHUV TXH ÓRXHQP parfois plus de deux cents acteurs. Les " farces » sont des pièces profanes (non religieuses) qui apparaissent au XIII°s. Ce sont des pièces écrites pour faire rire le public des villes. Elles mettent en scène des personnages de la vie quotidienne : bourgeois, marchands, maris cocus, femmes MX[ P±XUV OpJqUHVB (OOHV ŃULPLTXHQP OHVP±XUV GH O·pSRTXHB

Au XVI°s, le théâtre est marqué par les débuts de la tragédie française avec Jodelle. Le POpkPUH ŃRPPHQŃH j V·LQVSLUHU GH OM ŃRPPHGLM GHOO·MUPH, OH POpkPUH LPMOLHQ Qp j %HUJMPH MX ;9HVB HO V·MJLP G·XQ POpkPUH RZ O·LPSURYLVMPLRQ SUHQG XQH JUMQGH SOMŃH SHUVRQQMJHV : Arlequin, Polichinelle,3MQPMORQ"

C) Le théâtre du XVII°s

Le XVII°s est le siècle du théâtre.

- Le théâtre baroque : apparaît à la première moitié du XVII°s. Ce dernier remet en cause la distinction entre comédie et tragédie et offre le plus souvent une intrigue particulière ponctuée de multiples péripéties exprimées au moyen de nombreux registres. Les auteurs baroques refusent le langage soutenu : les dialogues deviennent de plus en plus libres et brutaux. Les scènes sont particulièrement PHXUPULqUHV HP VMQJOMQPHVB I·LOOXVLRQ OH UrYH VRQP GHV ŃRQVPMQPHV PMÓHXUHV du théâtre baroque.Dramaturges baroques FMOGHURQ"

- Le théâtre classique : la deuxième moitié du XVII°s. La tragédie est considérée comme le genre noble par excellence. Elle met enSynthèse établie par D-A Carlier

- FICHE BILAN SUR LE THEATRE ² 6/6 - FICHE BILAN SUR LE THEATRE ² 5/61) IH POpkPUH GH O·MNVXUGH :

IHV MQQpHV D0·V YRLHQP QMvPUH XQ QRXYHMX POpkPUH j OM PRQMOLPp j OM IRLV PUMJLTXH HP ŃRPLTXHB HO V·LQVŃULP GMQV OM OLJQpH du " Nouveau Roman ». Mouvement qui apparaît après la 2nde *XHUUH 0RQGLMOHB $XŃXQH UqJOH Q·HVP prise en compte, pas même celles du langage, décousu pour signifier O·LPSXLVVMQŃH GH O·ORPPH VM VROLPXGH VM YLH PUMJLTXHB Les héros deviennent des antihéros évoluant souvent dans le dénuement : ils ne sont plus illustres, mais peuvent être des clochards ou des êtres ordinaires. IH POpkPUH GH O·MNVXUGH est une réflexion sur la condition humaine et sur les limites du langage humain. GUMPMPXUJHV GH O·$NVXUGH : Samuel Beckett (Fin de partie,1957) ; EugèneIonesco (Rhinocéros, 1959).

2) I·MGMSPMPLRQ GHV P\POHV :

Une partie de la production théâtrale du XX°s reprend les thèmes de O·$QPLTXLPp SRXU OHV MGMSPHU MX[ ŃLUŃRQVPMQŃHV OLVPRULTXHVB IHV P\POHV VRQP des récits à caractère sacré qui révèlent une vérité. Ex : Antigone (1944) de Jean Anouilh montre les problèmes posés par la UHYHQGLŃMPLRQ GH OM OLNHUPp HOOH V·LPSRVH ŃRPPH O·LQŃMUQMPLRQ GH PRXPH résistance à la tyrannie. IM *XHUUH GH 7URLH Q·MXUM SMV OLHX 1E3D GH Jean Giraudoux met en scène GHV SHUVRQQMJHV GH O·HOOLMGH +RPqUH SRXU GpQRQŃHU O·MNVXUGLPp GH OM violence. Ecrite entre les deux guerres mondiales, cette pièce est aussi le reflet de la situation en Europe à cette époque.A. La tragédie & le registre tragique.

$ O·RULJLQH JUHŃTXH OM PUMJpGLH PHP HQ VŃqQH GHV SHUVRQQMJHV HP XQ ŃO±XU (groupe de personnes qui déclament en dansant des vers destinés àSUpVHQPHU RX j ŃRPPHQPHU O·MŃPLRQB

La tragédie antique V·LQVSLUH GHV P\POHV RX G·pYpQHments historiques. Elle met en scène des personnages confrontés à leur destin. La tragédie doit inspirer pitié et terreur. Le spectateur doit pouvoir se OLNpUHU GH VHV SMVVLRQV JUkŃH j ŃH TX·LO MSSHOOH OM (le spectacle de catharsis OM YLROHQŃH HP GHV SMVVLRQV QpJMPLYHV SHUPHP MX VSHŃPMPHXU GH V·HQ OLNpUHUBLa tragédie classique :

Les tragédies classiques les plus connues sont Andromaque (1667) ; Britannicus (1669) et Phèdre (1677) de Jean Racine.Les règles :

La tragédie classique doit comporter 5 actes. I·MŃPH H HVP ŃHOXL GH O·H[SRVLPLRQ OHV MŃPHV HH HHH HP H9 VHUYHQP O·MŃPLRQ O·MŃPH 9 HVP OH dénouement. La règle des 3 unités O·XQLPp GH PHPSV O·MŃPLRQ VH GpURXOH HQ 24O O·XQLPp de lieu (en un seul lieu) HP O·XQLPp G·MŃPLRQ XQH VHXOH LQPULJXH SULQŃLSMOHBLe registre tragique :

IH PUMJLTXH UHQYRLH MXVVL j XQH VLPXMPLRQ YLROHQPH TXH O·ORPPH QH SHXP changer. Le tragique est lié à la mort et au temps qui passe. Le tragique V·H[SULPH SMU GHV ŃRQPUMGLŃPLRQV des dilemmes qui trouvent une issue le plus souvent dans la mort.B. La comédie & le registre comique.

IM ŃRPpGLH SUHQG VM VRXUŃH GMQV O·$QPLTXLPpB (OOH HVP HOOH MXVVL OLpH MX ŃXOPH GH GLRQ\VRVB IM ŃRPpGLH MQPLTXH Q·HVP SMV PLVH HQ VŃqQH ŃRPPH OM PUMJpGLH elOH QH ŃRPSRUPH QL ŃO±XU QL ŃRU\SOpH ŃOHI GX ŃO±XUB Les acteurs représentent des personnages issus de différents milieux VRŃLMX[ HVŃOMYHV ŃRXUPLVMQHV MPMQPV" IMŃLOHPHQP UHŃRQQMLVVMNOHV j OHXUV costumes et à la couleur de leurs perruques. Elle a pour but de corriger OHV P±XUV SMU OH ULUH : " castigat ridendo mores ». GqV OH ;9HV HOOH HVP PMUTXpH SMU O·LQIOXHQŃH GH OM ŃRPPHGLM GHOO·MUPHB Le XVII°s apparaît comme un modèle en matière de comédie avec les pièces de Molière (1622-1673B (OOH V·MIIUMQŃOLP SHX j SHX GHV ŃRGHV LPSRVpV MX POpkPUH PrPH VL OM VPUXŃPXUH HQ ŃLQT MŃPHV HVP HQŃRUH G·MŃPXMOLPp GMQV certaines pièces de Molière. Le dénouement est toujours heureux : les méchants sont punis, les bons Les personnages sont, pour la plupart, issus de milieux récompensés. bourgeois, ce qui transparaît dans leurs préoccupations O·MUJHQP OM VMQPp" Le souci de vraisemblance est presque toujours respecté.Le registre comique :

FH UHJLVPUH HVP SMU GpILQLPLRQ ŃH TXL SURYRTXH OH ULUHB HO Q·HVP SMV SURSUH MX POpkPUHB IH ŃRPLTXH QMvP G·XQ HIIHP GH GpŃMOMJH GH VLPXMPLRQV pPRQQMQPHV HPG·XQ HIIHP GH UpSpPLPLRQB

5 types de comiques : le comique de langage (jeux sur les mots, quiproquos),

le comique de caractère (le personnage est caricatural), le comique de P±XUV RQ ŃULPLTXH OH ULGLŃXOH GHV P±XUV GH O·pSRTXH OH ŃRPLTXH GH situation (la situation fait rire), le comique de gestes (gestuelle fait rire). Autres procédés O·LURQLH OM VMPLUH OM SMURGLH OM ŃMULŃMPXUH"V. La tragédie et la comédie.

quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] résolution d'équation complexe du second degré

[PDF] reproduction asexuée chez les animaux pdf

[PDF] comparaison reproduction sexuée et asexuée

[PDF] différence entre reproduction sexuée et asexuée

[PDF] membranes et organites cellulaires pdf

[PDF] calculatrice ti-40 collège 2

[PDF] ti 30xb multiview

[PDF] ti 40 college

[PDF] cours sur les champignons

[PDF] calculatrice ti-30xb multiview

[PDF] texas instrument ti 40 collège 2 prix

[PDF] ti college plus solaire mode d'emploi

[PDF] ti-40 collège ii prix

[PDF] touche racine carré calculatrice