Fiche n°10 Reproduction sexuée et asexuée

Fiche n°10 Reproduction sexuée et asexuée

FICHE N°10 : REPRODUCTION SEXUEE ET ASEXUEE : DYNAMIQUE DES. POPULATIONS. Reproduction sexuée : La reproduction sexuée des êtres vivants fait intervenir

Évaluation

Évaluation

connaître le bouturage. - connaître la reproduction sexuée des plantes. - connaître la différence entre reproductions sexuée et asexuée grain de pollen.

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint

5 mai 2020 La reproduction chez les moisissures ... Se reproduisant soit de façon asexuée (bourgeonnement) ... communication entre cellules car il.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Les idées-clés pour

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Les idées-clés pour

Différence entre météo et climat ; les grandes zones Relier la reproduction asexuée à une stabilité des phénotypes entre générations.

ATS Bio - comparaison de la reproduction chez les Mammifères et

ATS Bio - comparaison de la reproduction chez les Mammifères et

la méiose et de la fécondation) asexuée = clonale (> individus Sujet surtout centré sur reproduction sexuée qui est partagée par les deux groupes.

Cycles biologiques et structures reproductrices

Cycles biologiques et structures reproductrices

senterons globalement les différences entre reproduction asexuée et reproduction sexuée chez les végétaux. La multiplication végétative s'effectue par

Différents modes de reproduction

Différents modes de reproduction

SEXUÉE. REPRODUCTION. ASEXUÉE. Auto fécondation. Parthénogenèse L'accouplement union entre un individu mâle et un individu femelle

Chapitre 1 Mycologie 1- Définition

Chapitre 1 Mycologie 1- Définition

La reproduction des champignons est complexe elle peut être sexuée ou asexuée

Lorigine et lévolution de la reproduction sexuée

Lorigine et lévolution de la reproduction sexuée

9 déc. 1993 Deuxièmement la différence entre gamètes se traduit très souvent par un dimorphisme de taille. Cette particularité est appelée anisogamie. Elle ...

Plan de travail Sciences CM2

Plan de travail Sciences CM2

19 juin 2020 Fiche sur la comparaison de la reproduction sexuée et asexuée ... reproduction (durée de reproduction nombre de "parents"

Différence entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée

Différence entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée

18 jan 2019 · La reproduction sexuée est la reproduction qui implique la fécondation pour former un embryon La reproduction asexuée implique une division

[PDF] Fiche n°10 Reproduction sexuée et asexuée

[PDF] Fiche n°10 Reproduction sexuée et asexuée

Reproduction sexuée : La reproduction sexuée des êtres vivants fait intervenir deux gamètes : ovule et spermatozoïdes qui s'unissent lors de la

Chapitre 3 : La reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants

Chapitre 3 : La reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants

5 mai 2019 · La reproduction sexuée (animale et végétale) comporte toujours l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle

[PDF] Différents modes de reproduction

[PDF] Différents modes de reproduction

28 COMPARAISON DE REPRODUCTIONS SEXUÉE REPRODUCTION ASEXUÉE Auto fécondation Parthénogenèse Multiplication végétative

[PDF] Reproduction-des-plantespdf - Grand Paris Seine Ouest

[PDF] Reproduction-des-plantespdf - Grand Paris Seine Ouest

La reproduction asexuée se rapproche plus du clonage Oui les plantes se clonent Je vous avais prévenu : étonnants êtres vivants

[PDF] Le vivant et son évolution Chapitre n°2 Reproduction sexuée et

[PDF] Le vivant et son évolution Chapitre n°2 Reproduction sexuée et

Chapitre n°2 Reproduction sexuée et asexuée : dynamique des populations reproducteur de la femelle et est précédée d'un accouplement entre le mâle et la

Les caractéristiques de la reproduction sexuée et asexuée - 4ème

Les caractéristiques de la reproduction sexuée et asexuée - 4ème

Rappelle une différence entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée Nomme la partie de la plante semée par les agriculteurs Relève la fonction du

[PDF] REPRODUCTION ASEXUEE ET SEXUEE CHEZ LES PLANTES

[PDF] REPRODUCTION ASEXUEE ET SEXUEE CHEZ LES PLANTES

A la différence des plantes sans fleurs comme les algues les fougères les mousses et les champignons qui ne possèdent ni pollen ni ovules ni graines et se

Quelle est la reproduction asexuée ?

La reproduction asexuée a lieu lorsqu'un individu arrive à produire une copie identique de lui-même. Tous les descendants portent alors le nom de clone. Ce type de reproduction ne nécessite aucunement la présence de parties mâles et femelles.Quelle est la différence entre la multiplication végétative et la reproduction sexuée ?

La multiplication végétative est un mode de reproduction des végétaux qui n'implique pas de fécondation, elle s'oppose à la reproduction sexuée. Un seul parent est donc nécessaire, et on parle souvent de ce parent comme étant le pied mère.Comment définir la reproduction sexuée ?

La reproduction sexuée fait intervenir les gamètes d'au moins un individu mâle et d'au moins un individu femelle. C'est l'union de ces deux organismes parentaux, de sexe différent, qui permet la naissance d'un nouvel organisme.- La reproduction sexuée est la reproduction qui implique la fécondation pour former un embryon. La reproduction asexuée implique une division cellulaire sans fécondation.18 jan. 2019

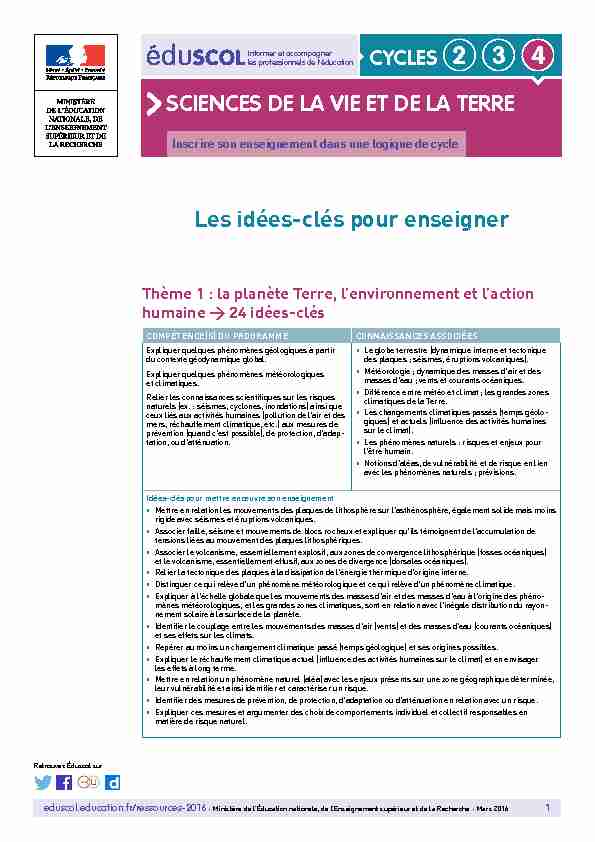

Inscrire son enseignement dans une logique de cycle

Inscrire son enseignement dans une logique de cycle - Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 20161

Les idées-clés pour enseigner

Thème 1 : la planète Terre, l'environnement et l'action humaine → 24 idées-clésCompéTenCe?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global. Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques. Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. : séismes, cyclones, inondations) ainsi que ceux liés aux activités humaines (pollution de l'air et des mers, réchauffement climatique, etc.) aux mesures de prévention (quand c'est possible), de protection, d'adap tation, ou d'atténuation.ǧ Le globe terrestre (dynamique interne et tectonique des plaques ; séismes, éruptions volcaniques). ǧ Météorologie ; dynamique des masses d'air et des masses d'eau ; vents et courants océaniques. ǧ Différence entre météo et climat ; les grandes zones climatiques de la Terre. ǧ Les changements climatiques passés (temps géolo- giques) et actuels (influence des activités humaines sur le climat). ǧ Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l'être humain. ǧ Notions d'aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec les phénomènes naturels ; prévisions. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Mettre en relation les mouvements des plaques de lithosphère sur l'asthénosphère, également solide mais moins

rigide avec séismes et éruptions volcaniques.ǧ Associer faille, séisme et mouvements de blocs rocheux et expliquer qu'ils témoignent de l'accumulation de

tensions liées au mouvement des plaques lithosphériques.ǧ Associer le volcanisme, essentiellement explosif, aux zones de convergence lithosphérique (fosses océaniques)

et le volcanisme, essentiellement effusif, aux zones de divergence (dorsales océaniques).ǧRelier la tectonique des plaques à la dissipation de l'énergie thermique d'origine interne.

ǧDistinguer ce qui relève d'un phénomène météorologique et ce qui relève d'un phénomène climatique.

ǧ Expliquer à l'échelle globale que les mouvements des masses d'air et des masses d'eau à l'origine des phéno-

mènes météorologiques, et les grandes zones climatiques, sont en relation avec l'inégale distribution du rayon

nement solaire à la surface de la planète.ǧ Identifier le couplage entre les mouvements des masses d'air (vents) et des masses d'eau (courants océaniques)

et ses effets sur les climats.ǧRepérer au moins un changement climatique passé (temps géologique) et ses origines possibles.

ǧ Expliquer le réchauffement climatique actuel (influence des activités humaines sur le climat) et en envisager

les effets à long terme.ǧ Mettre en relation un phénomène naturel (aléa) avec les enjeux présents sur une zone géographique déterminée,

leur vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser un risque.ǧIdentifier des mesures de prévention, de protection, d'adaptation ou d'atténuation en relation avec un risque.

ǧ Expliquer ces mesures et argumenter des choix de comportements individuel et collectif responsables en

matière de risque naturel.- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 20162

Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées La Terre dans le système solaire.ǧ Le système solaire, les planètes telluriques et les planètes gazeuses.ǧLe globe terrestre (forme, rotation).

ǧÈres géologiques.

i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧExpliquer ce que la Terre a de spécifique et ce qu'elle partage avec différents objets du système solaire.

ǧExpliquer le rôle majeur du Soleil sur certaines des caractéristiques des planètes telluriques et gazeuses.

ǧ Articuler la notion d'ères géologiques avec différents évènements géologiques et biologiques survenus sur Terre.

Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l'exploitation d'une ressource naturelle par l'être humain, en lien avec quelques grandes questions de société. Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles. Expliquer comment une activité humaine peut modifier l'organisation et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques questions environnementales globales. Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, la nature (bénéfices / nuisances), l'impor tance et la variabilité des actions de l'être humain sur l'environnement.ǧ L'exploitation de quelques ressources naturelles par l'être humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources minérales, ressources halieutiques, etc.) pour ses besoins en nourriture et ses activités quoti diennes. ǧ Quelques exemples d'interactions entre les activités humaines et l'environnement, dont l'interaction être humain - biodiversité (de l'échelle d'un écosystème local et de sa dynamique jusqu'à celle de la planète). i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Caractériser quelques grands enjeux (aux niveaux régional et mondial) de l'exploitation de ressources naturelles

renouvelables et non renouvelables en lien avec les besoins en nourriture et les activités humaines.

ǧRelier la formation de ressources naturelles et différentes manifestations de l'activité du globe.

ǧ Relier l'exploitation des ressources naturelles (gisement- gestion-renouvellement ou pas) et ses impacts à diffé-

rentes échelles.ǧ Relier la vitesse de la production de biomasse et/ou de la formation des gisements à leur exploitation raisonnée.

ǧExpliquer les conflits d'usage ou d'exploitation pour quelques exemples de ressources naturelles.

ǧ Identifier et caractériser des modifications, au cours du temps, de l'organisation et du fonctionnement de

quelques écosystèmes en lien avec certaines actions humaines.ǧMettre en relation certaines activités humaines avec la biodiversité des écosystèmes et leurs dynamiques.

ǧ Évaluer quelques effets des activités humaines en termes de bénéfices-risques pour les écosystèmes et

pour les êtres humains.ǧ Relier le fonctionnement des écosystèmes au cours du temps à des mesures de d'atténuation, de prévention

ou de réhabilitation.ǧ Expliquer ces mesures et argumenter des choix de comportements individuel et collectif responsables

en matière de protection environnementale.- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 20163

Thème 2 : le vivant et son évolution → 27 idées-clésCompé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Relier les besoins des cellules animales et le rôle des systèmes de transport dans l'organisme. Relier les besoins des cellules d'une plante chlorophyl lienne, les lieux de production ou de prélèvement de matière et de stockage et les systèmes de transport au sein de la plante.ǧ Nutrition et organisation fonctionnelle à l'échelle de l'organisme, des organes, des tissus et des cellules. ǧNutrition et interactions avec des micro-organismes. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Expliquer la transformation des aliments en nutriments lors de la digestion, sous l'action d'enzymes et le pas-

sage des nutriments vers le milieu intérieur. ǧRelier des systèmes digestifs à des régimes alimentaires (phytophages ; zoophages).ǧ Expliquer que les cellules animales utilisent de la matière organique et de la matière minérale pour produire leur

propre matière organique.ǧ Relier le passage du dioxygène des milieux de vie au niveau des appareils respiratoires aux caractéristiques des

surfaces d'échanges.ǧ Relier les systèmes de transport (appareil circulatoire endigué ou non ; milieu intérieur) aux lieux d'utilisation et

de stockage des nutriments (besoins des cellules ; tissus de stockage).ǧRelier les systèmes de transport et l'élimination des déchets produits au cours du fonctionnement cellulaire.

ǧRelier la présence de micro-organismes dans le tube digestif à certaines caractéristiques de la digestion.

ǧ Expliquer l'approvisionnement des cellules chlorophylliennes en eau, en sels minéraux et en dioxyde de carbone,

pour satisfaire ses besoins nutritifs, en reliant les lieux de prélèvement et les systèmes de transport dans le

végétal (circulation de la sève brute dans des vaisseaux conducteurs).ǧ Relier la production de matière organique au niveau des cellules chlorophylliennes des feuilles à l'utilisation de

lumière et de matière minérale (photosynthèse) et les lieux d'utilisation et de stockage (circulation de la sève

élaborée dans des vaisseaux conducteurs).

ǧ Relier l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules animale et végétale à l'utilisation de dioxygène et de

glucose. ǧExpliquer que la nutrition minérale implique la symbiose avec des micro-organismes du sol.Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants et l'influence du milieu sur la survie des individus, à la dynamique des populations.ǧ Reproductions sexuée et asexuée, rencontre des gamètes, milieux et modes de reproduction. ǧ Gamètes et patrimoine génétique chez les Vertébrés et les plantes à fleurs. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Relier certaines modalités de la reproduction sexuée (oviparité/viviparité ; fécondation externe/interne ;

reproduction des plantes à fleurs) aux pressions exercées par les milieux.ǧ Expliquer la stabilité et la diversité des phénotypes des individus d'une population par les mécanismes de la repro-

duction sexuée (production de gamètes apportant la moitié du patrimoine génétique de l'espèce et fécondation).

ǧIdentifier des modes de reproduction asexuée.ǧRelier la reproduction asexuée à une stabilité des phénotypes entre générations.

ǧ Relier les modes de reproduction (sexuée et asexuée), les conditions du milieu (rareté ou abondance des

ressources alimentaires, des prédateurs, des conditions physicochimiques, etc.) à la dynamique des populations.

- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 20164

Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Relier l'étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l'évolution.ǧ Caractères partagés et classification. ǧ Les grands groupes d'êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Argumenter le degré de parenté entre des organismes actuels et/ou fossiles à partir des caractères partagés.

ǧ Argumenter l'histoire évolutive de grands groupes d'êtres vivants, dont Homo sapiens, en exploitant différents

faits (caractères des espèces actuelles et fossiles ; liens de parenté entre espèces actuelles et/ou fossiles ;

données sur les paléo milieux de vie).Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus. Expliquer comment les phénotypes sont déterminés par les génotypes et par l'action de l'environnement. Relier, comme des processus dynamiques, la diversitégénétique et la biodiversité.ǧ Diversité et dynamique du monde vivant à différents

niveaux d'organisation; diversité des relations interspécifiques. ǧ Diversité génétique au sein d'une population ; héritabilité, stabilité des groupes.ǧ ADN, mutations, brassage, gène, méiose

et fécondation. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Identifier des caractères propres à une espèce et distinguer un caractère des formes variables qu'il peut prendre

chez les individus d'une même espèce : génotype et phénotype ; influence de l'environnement sur le phénotype.

ǧ Expliquer que toutes les cellules d'un individu (à l'exception des gamètes) possèdent le même nombre de chro-

mosomes par noyau à l'issue de la mitose. ǧRelier l'ADN des chromosomes au support de l'information génétique. ǧRelier l'apparition de nouveaux allèles à l'existence de mutations.ǧ Expliquer la diversité et l'héritabilité de caractères par le brassage de l'information génétique associé à la méiose

et à la fécondation.ǧRepérer et relier la biodiversité aux différentes échelles du vivant (écosystème, espèces et allèles).

Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Mettre en évidence des faits d'évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques méca nismes de l'évolution.ǧ Apparition et disparition d'espèces au cours du temps (dont les premiers organismes vivants sur Terre). ǧ Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Mettre en relation les modifications de la biodiversité au cours des temps géologiques avec des faits montrant

l'évolution des groupes d'êtres vivants (apparition, disparition, diversification et raréfaction).

ǧExploiter les traces fossiles permettant d'identifier les premiers organismes sur Terre.ǧ Expliquer l'évolution des espèces par des processus de sélection naturelle en mettant en relation les caractéris-

tiques phénotypiques d'organismes issus du hasard de la reproduction avec des conditions qui les rendent plus

aptes à se reproduire.- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 20165

Thème 3 : le corps humain et la santé → 29 idées-clésCompé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire interviennent lors d'un effort mus culaire, en identifiant les capacités et les limites de l'organisme. Mettre en évidence le rôle du cerveau dans la réception et l'intégration d'informations multiples. Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du système nerveux.ǧRythmes cardiaque et respiratoire, et effort physique. ǧ Message nerveux, centres nerveux, nerfs, cellules nerveuses. ǧ Activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d'un bon fonctionnement du système nerveux, pertur bations par certaines situations ou consommations (seuils, excès, dopage, limites et effets de l'entraîne ment). i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Relier les modifications du fonctionnement des systèmes cardiovasculaire (rythme cardiaque ; circulation vas-

culaire) et respiratoire, les besoins en dioxygène et en nutriments des cellules musculaires et la réalisation d'un

effort physique.ǧ Expliquer les limites physiologiques à l'effort par certaines caractéristiques de l'organisme (muscle, systèmes

cardiovasculaire et respiratoire).ǧ Mettre en relation un entraînement sportif responsable, une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil,...) et le

fonctionnement et les capacités du système cardiorespiratoire.ǧ Argumenter l'intérêt d'adapter l'intensité de l'effort aux capacités de l'organisme par opposition au danger du

surentraînement et du dopage.ǧIdentifier la nature et le trajet du message nerveux (centres nerveux, nerfs, récepteurs et effecteurs).

ǧ Expliquer la communication nerveuse, entre les cellules nerveuses, et entre les cellules nerveuses et musculaires.

ǧ Identifier le rôle du cerveau dans l'intégration d'informations provenant de plusieurs sources (externes et in-

ternes) et dans l'élaboration de messages en lien avec la tâche à effectuer.ǧ Mettre en relation l'hygiène de vie et les conditions d'un bon fonctionnement du système nerveux et argumenter

l'intérêt des politiques publiques en matière de santé pour comprendre les enjeux liés aux comportements indivi

duels et collectifs (lois anti-drogues, anti-alcool, anti-tabac, anti-bruit...).ǧ Relier les conduites addictives (addictions au sport, aux jeux, aux substances psycho-actives,...) à leurs effets sur

l'organisme (lien avec l'EMC).Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif. Relier la nature des aliments et leurs apports qualitatifs et quantitatifs pour comprendre l'importance de l'alimentation pour l'organisme (besoins nutritionnels).ǧSystème digestif, digestion, absorption ; nutriments.

ǧ Groupes d'aliments, besoins alimentaires, besoins nutritionnels et diversité des régimes alimentaires. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif par des transformations mécaniques et chimiques (en-

zymes issues des glandes digestives).ǧ Relier la digestion des aliments en nutriments et leur absorption ; expliquer l'importance des micro-organismes

dans ces deux processus.ǧ Relier l'absorption des nutriments, la circulation générale et la distribution des nutriments dans tout l'organisme

pour couvrir les besoins des cellules.ǧ Relier la nature des aliments (groupes d'aliments), leurs apports qualitatifs et quantitatifs aux besoins nutritionnels.

ǧMettre en relation régimes alimentaires, flores intestinales et fonctionnement de l'organisme.

ǧ Mettre en relation les régimes/habitudes alimentaires et différents équilibres alimentaires et argumenter l'intérêt

de politiques de prévention liées à l'alimentation en matière de préservation de la santé.

- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 20166

Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Relier le monde microbien hébergé par notre organisme et son fonctionnement. Expliquer les réactions qui permettent à l'organisme de se préserver des micro-organismes pathogènes. Argumenter l'intérêt des politiques de prévention et delutte contre la contamination et/ou l'infectionǧUbiquité, diversité et évolution du monde bactérien.

ǧRéactions immunitaires.

ǧ Mesures d'hygiène, vaccination, action des antisep- tiques et des antibiotiques. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧ Relier l'ubiquité, la diversité et l'évolution du microbiote humain à une protection accrue et efficace de l'organisme.

ǧIdentifier la nécessité d'un équilibre entre mesures d'hygiène et le maintien du microbiote.

ǧ Expliquer la reconnaissance, la neutralisation et l'élimination des micro-organismes pathogènes par des

réactions immunitaires (rôle de cellules et de molécules effectrices, leucocytes, anticorps ; rôle des cellules

mémoires). ǧExpliquer l'utilisation des antiseptiques dans la lutte efficace contre la contamination.ǧ Expliquer l'efficacité des antibiotiques dans l'élimination de certains microbes et argumenter l'intérêt de leur

usage raisonné.ǧExpliquer comment la vaccination assure une acquisition préventive et durable d'une protection spécifique.

ǧ Argumenter l'intérêt de politiques de prévention et de lutte contre la contamination et l'infection ; expliquer la

limitation des risques à l'échelle collective par une application de mesures à l'échelle individuelle.

Compé

T en C e?s? du programmeConnaissanCes assoCiées Relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de la puberté aux principes de la maîtrise de la reproduction. Expliquer sur quoi reposent les comportements respon sables dans le domaine de la sexualité.ǧ Puberté ; organes reproducteurs, production de cellules reproductrices, contrôles hormonaux. ǧ Fertilité, grossesse, respect de l'autre, choix raisonné de la procréation, contraception, prévention des infec tions sexuellement transmissibles. i dées-clés pour mettre en oeuvre son enseignementǧRelier les changements liés à la puberté et le déclenchement du fonctionnement des organes reproducteurs.

ǧ Expliquer le fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de la puberté (production continue de spermato-

zoïdes tout au long de la vie ; libération cyclique d'un ovule) et le relier avec certains principes de la maîtrise de la

reproduction (choix raisonné : contraception, aide à la procréation).ǧ Expliquer les contrôles hormonaux du fonctionnement des appareils reproducteurs et les relier avec certains

principes de la maîtrise de la reproduction (aide à la procréation, contraception).ǧ Expliquer les conditions d'une fécondation (rapport sexuel, formation d'une cellule-oeuf) et du déroulement d'une

grossesse (implantation dans la muqueuse utérine, échanges placentaires) et les relier avec certains principes de

la maîtrise de la reproduction (aide à la procréation, contraception). ǧExpliquer les méthodes de prévention des infections sexuellement transmissibles. ǧExpliquer la distinction entre reproduction et sexualité. ǧArgumenter les enjeux liés aux comportements responsables dans le domaine de la sexualité.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] calculatrice ti-40 collège 2

[PDF] ti 30xb multiview

[PDF] ti 40 college

[PDF] cours sur les champignons

[PDF] calculatrice ti-30xb multiview

[PDF] texas instrument ti 40 collège 2 prix

[PDF] ti college plus solaire mode d'emploi

[PDF] ti-40 collège ii prix

[PDF] touche racine carré calculatrice

[PDF] fiche bilan sur l'argumentation pdf

[PDF] racine cubique de l'unité

[PDF] racine nième de l'unité démonstration

[PDF] racine nième de l'unité formule

[PDF] somme des racines n-ièmes de l'unité