Valeurs absolues. Partie entière. Inégalités

Valeurs absolues. Partie entière. Inégalités

fonction de n. Correction ▽. [005153]. Exercice 9 **I. Soient x un réel. Déterminer Correction de l'exercice 18 △. Soit x ∈ R. Montrons par récurrence que ...

Ayoub et les maths

Ayoub et les maths

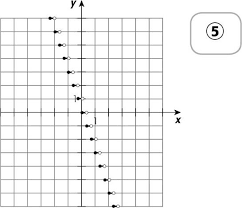

Soit la fonction partie entière définie sur ℝ. On rappelle que pour tout réel ( ) est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à .

Exercices corrigés danalyse (avec rappels de cours) A. Lesfari

Exercices corrigés danalyse (avec rappels de cours) A. Lesfari

entière . . . . . . . . . . 10. 1.1.4 Valeur absolue ... fonction dérivable. Si f : I −→ R est dérivable sa dérivée

Mathématiques SN4

Mathématiques SN4

May 25 2020 Exercices associés dans Netmath : ○ Fonctions partie entière;. ○ Étudier le graphique de la fonction partie entière de la forme f(x) = [bx].

MSI 101

MSI 101

Exercice 8. Soit E(x) la partie entière de x. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes : f : x ↦→ √x − E(x) g : x ↦→ E(x) + √x

Corrigé TD 3 Exercice 1.

Corrigé TD 3 Exercice 1.

Exercice 1. Montrer que E(x). +∞. ∼ x et que E(x). −∞. ∼ x où E(x) désigne la fonction partie entière. Par définition de la partie entière on a. E(x) ≤ x

Corrigé du TD no 11

Corrigé du TD no 11

la partie entière nous avons : 10nα ≤ ⌊10nα⌋ < 10nα + 1 d'où : α ≤ un valeur absolue est continue donc la fonction

350 exercices corrigés dAnalyse

350 exercices corrigés dAnalyse

❏ Partie entière : soit x ∈ R il existe un unique entier relatif p ∈ Z Elle est de classe C∞ sur cet intervalle. ❏ Fonction arccos : l'application ...

Mathématiques : du lycée aux CPGE scientifiques

Mathématiques : du lycée aux CPGE scientifiques

On exprimera Nn à l'aide les fonctions partie entière et logarithme décimal. 51. Page 52. Exercice 139 ( 3 ). Déterminer la limite de la suite (un)n≥1

chapitre 5 : fonction partie entière - solutionnaire

chapitre 5 : fonction partie entière - solutionnaire

CHAPITRE 5 : FONCTION PARTIE ENTIÈRE. SOLUTIONNAIRE-----------> EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES. 1- C 2- B. Page 2. 4. a) B b) D c) A d) C. 5. a) D b) C c) A d) B

FONCTIONS - Généralités

FONCTIONS - Généralités

8) Etude et représentation graphique de la fonction polynôme du 2iem degré: 12)La fonctions partie entière ... 2) Quelques exercices d'application.

Corrigé Série dexercices n°4 : Les fonctions et procédures

Corrigé Série dexercices n°4 : Les fonctions et procédures

Exercice 1 : Ecrire une fonction ou procédure qui calcule la partie entière d'un nombre positif. Fonction entiere (x : reel) :

Valeurs absolues. Partie entière. Inégalités

Valeurs absolues. Partie entière. Inégalités

Partie entière. Inégalités. Exercices de Jean-Louis Exercice 1 **I Moyennes arithmétique géométrique et harmonique ... fonction de n. Correction ?.

MSI 101

MSI 101

Exercice 8. Soit E(x) la partie entière de x. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes : f : x ?? ?x ? E(x).

DM4 correction - Arnaud Jobin

DM4 correction - Arnaud Jobin

Dans tout l'exercice X désigne une variable aléatoire suivant la loi On rappelle qu'on appelle fonction partie entière la fonction suivante.

Propriétés de R Partie Entière Exercice 1. ? “( Exercice 2. ? “ Exercice

Propriétés de R Partie Entière Exercice 1. ? “( Exercice 2. ? “ Exercice

7 nov. 2018 Discuter en fonction de la parité de ?x?. Exercice 4. 1) On écrit nk ? ?nx? < nk + n ? 1 si ?x? = k ...

ECE3 2009-2010 : Un an de maths

ECE3 2009-2010 : Un an de maths

25 juin 2010 1.6.2 Les fonctions partie entière et décimale héfinition ITF v— fon™tion p—rtie entière est définie sur R de l— f—çon suiv—nte X Ent(x) est ...

Chapitre 18 FONCTIONS RÉELLES CONTINUITÉ Enoncé des

Chapitre 18 FONCTIONS RÉELLES CONTINUITÉ Enoncé des

Ainsi f n'a pas de limite en 0. Exercice 12.15. 1. On sait que la fonction partie entière est continue sur R Z et est continue à droite en tout

1 Généralités

1 Généralités

Les exercices marqués d'une ? sont censés être plus compliqués. Montrer que la fonction partie entière [0?[ x ? [x] ? N est mesurable.

Partie entière limites et suites - Ayoub et les maths

Partie entière limites et suites - Ayoub et les maths

1)a) La partie entière rend la tâche légèrement plus compliquée que d’habitude On serait tentés d’écrire : lim ?????? 1 ???? = 0 et ???? 0/ = 0 donc par composition lim ?????? ???? 1 ???? / = 0 Sauf que cet argument en soi ne tient pas la route ici la fonction ????n’étant pas continue en 0 Remarquons que pour

Valeurs absolues Partie entière Inégalités - e Math

Valeurs absolues Partie entière Inégalités - e Math

On veut montrer de manière élémentaire (c’est-à-dire en se passant du logarithme népérien et en ne travaillant qu’avec les deux opérations + et ) que pour n2N (1+ 1 n) n

Quelle est la fonction de la partie entière?

La fonction partie entière est souvent notée . car elle peut être confondue avec des parenthèses. De plus, il y a symétrie entre la partie entière inférieure (appelée en anglais floor, « plancher ») définie par l’ encadrement : et la partie entière supérieure (appelée en anglais ceiling, « plafond ») définie par :

Quels sont les propriétés de la fonction partie entière ?

Les propriétés de la fonction partie entière sont les suivantes: 1. Le domaine Les réels car la fonction utilisent tous les valeurs de ‘’y’’. C’est à dire ]-?,+? [, mais ceci se résume en IR. 2. L’image Les entiers car la fonction utilisent seulement des entiers, La partie entière se définie par l’entier plus petit que le nombre.

Qu'est-ce que la dérivée de la fonction partie entière ?

Une erreur, message à effacer... La dérivée de la fonction partie entière a u sens des fistributions est ce que l'on appelle le peigne de Dirac. Ce nest pas une fonction mais une distribution. Alors !

Quelle est la dérivée de la fonction partie entière a u sens des fistributions ?

La dérivée de la fonction partie entière a u sens des fistributions est ce que l'on appelle le peigne de Dirac. Ce nest pas une fonction mais une distribution. Alors ! A quoi ressemble cette distribution ? Alors ! A quoi ressemble cette distribution ? Elle vaut 0 pour tous les points non entiers, et l'infini pour les entiers!

CPP - 2013/2014 Fonctions réelles

J. Gillibert

Corrigé du TD n

o9Exercice 11. Montrer, à partir de la définition donnée en cours, que :

lim x→0x2= 0Corrigé :D"après la définition, l"énoncé "limx→0x2= 0» se traduit de la façon suivante :

On souhaite montrer que cet énoncé est vrai, c"est-à-dire que, étant donné un réelε >0, il existe

de prendreδ=⎷ε, d"où le résultat.2. Même question pour :

lim x→1? 1 +1x = 2 Corrigé :Comme précédemment, l"énoncé se traduit de la façon suivante : 1 +1xPour voir que cet énoncé est vrai, il faut montrer que, pour tout? >0, il existeδ >0satisfaisant

l"implication pour tout réelx?R?. Autrement dit, il faut traduire la condition|1x |x-1|. Pour cela, on procède par équivalences successives. Tout d"abord : ????1xPour simplifier, on peut supposer que1-ε >0, c"est-à-dire queε?]0,1[. En effet, si l"on peut

rendre|1x -1|plus petit que toute quantitéε?]0,1[, alors on peut aussi le rendre plus petit quetoute quantitéε≥1. De façon plus générale, on peut se restreindre à des valeurs suffisamment

petites deεquand on manipule la définition de limite d"une fonction en un point. Revenons à nos

moutons : si l"on suppose que1-ε >0, alorsDonc, si l"on poseδ= min(ε1+ε,ε1-ε) =ε1+ε(la plus petite des deux quantités en valeur absolue),

1Exercice 2

1. Traduire par une formule mathématique (avec quantificateurs) l"affirmation

lim x→0ln(1 +x) = 0 Corrigé :Par définition de la limite, l"affirmation se traduit par2. Déterminer un réelδ >0tel que

surx. Nous avonsSoitδ= min(e10-3-1,1-e-10-3). Alorsδsatisfait bien la propriété voulue. Pour ceux qui sont

curieux de connaître la valeur exacte deδ, on peut faire le raisonnement suivant : l"analyse des

variations de la fonctiont?→et+e-tmontre que celle-ci atteint son minimum en0, donc ce minimum est égal à2. En particuliere10-3+e-10-3≥2. On en déduit queδ= 1-e-10-3.Exercice 3

a) Nous avons, pour toutx?R, la majoration suivante ????xcos(ex)x 2+ 1? 2+ 1?D"autre part

xx2+ 1=1x+1x

donc cette quantité tend vers0quandxtend vers+∞. On en déduit que : lim x→+∞xcos(ex)x2+ 1= 0.

b) Commesinxest borné,x-sinxtend vers+∞quandxtend vers+∞. On en déduit que lim x→+∞ex-sinx= +∞ c) Pourx >1, la partie entière de1x est nulle. Par conséquent pour toutx >1,x?1x = 0.Donc la limite cherchée vaut0.

d) Nous avons : sin(xlnx)x =sin(xlnx)xlnxlnx Six→0, alorsxlnx→0. Donc par composition des limites on a : lim x→0sin(xlnx)xlnx= limy→0sinyy = 1On en déduit que :

lim x→0sin(xlnx)x 2Exercice 4

Soitf:R→Rla fonction définie par

f(x) =? ?xsix <1 x8⎷xsix >4

1. L"allure du graphe defa été vue en TD!

2. On note d"abord quefest continue sur l"intervalle]-∞,1[, car elle est égale sur cet intervalle à la

fonctionx?→x. De même, la fonctionfest continue sur les intervalles]1,4[et]4,+∞[car elle est

égale à des fonctions continues sur chacun de ces intervalles. Il reste à étudier la continuité defen

1et en4. En1nous avons :

limx→1x<1f(x) = limx→1x<1x= 1 et limx→1x>1f(x) = limx→1x>1x 2= 1donc les limites à droite et à gauche defen1sont égales àf(1), ce qui montre quefest continue

en1. On montre de même quefest continue en4. On en conclut quefest continue surR.Exercice 5

1. La fonctionf:x?→x?x?n"est pas continue. En effet,f(x) = 0pour toutx?[0,1[, d"où :

lim x→1x<1f(x) = 0 et d"autre partf(1) = 1, donc la limite à gauche defen1n"est pas égale àf(1), ce qui montre quefn"est pas continue en1.2. Nous allons montrer que la fonctiong:x?→ ?x?sin(πx)est continue surR. On note d"abord queg

est continue sur chacun des intervalles de la forme]n,n+ 1[avecn?Z. Il reste à montrer queg est continue en chaque entier relatif. Soitn?Z, alors lim x→nxetg(n) =nsin(nπ) = 0. Doncga des limites à droite et à gauche ennqui sont égales àg(n), ce

qui montre quegest continue enn.Exercice 6

On considère la fonctionfdéfinie surRparf(x) =xsinx.1. Pour toutn?N, on posexn=π2

+ 2nπ. Alors la suite(xn)tend vers+∞, etsin(xn) = 1pour toutn, donc f(xn) =xnsin(xn) =xn doncf(xn)tend vers+∞.2. Pour toutn?N, on poseyn= 2nπ. Alors la suite(yn)tend vers+∞, etsin(yn) = 0pour toutn,

donc f(yn) =ynsin(yn) = 0 doncf(yn)tend vers0.3. Si la fonctionfavait une limite en+∞, alors (d"après le critère séquentiel) les suitesf(xn)etf(yn)

tendraient toutes les deux vers cette limite. Orf(xn)etf(yn)n"ont pas la même limite, doncfn"a pas de limite en+∞. 3Exercice 7

On définit deux suites(un)n≥1et(vn)n≥1en posant : u n=12nπetvn=1π 2 + 2nπ. Ces deux suites tendent vers0quandntend vers+∞. De plus cos ?1u n? = cos(2nπ) = 1etcos?1v n? = cos?π2 + 2nπ? = 0Par un raisonnement semblable à celui de l"exercice précédent, on en déduit que la fonctionx?→cos?1x

n"admet pas de limite en0.Exercice 8

a) D"après le cours, la fonctionf1est prolongeable par continuité en0si et seulement si elle a une

limite finie en0. Or nous avons la majoration : Commesinxtend vers0quandxtend vers0, il en résulte quef1tend vers0en0. Donc on peut prolongerf1par continuité en0en posant :f1(0) = 0. b) Soitg:R→Rla fonction définie par g(x) = lnex+e-x2 Alorsgest dérivable surR, etg(0) = 0. La fonctionf2s"écrit f2(x) =g(x)x

=g(x)-g(0)x On reconnaît le taux d"accroissement degentre0etx. Par conséquent,f2admet une limite finie en0, égale àg?(0). Calculons doncg?surR g ?(x) =? lnex+e-x2 =e x-e-x2 e x+e-x2 =ex-e-xe x+e-x Doncg?(0) = 0. Ainsi, en posantf2(0) = 0nous obtenons une fonctionf2continue surR. c) La fonctionf3est définie et continue surR\ {-1,1}. De plus, on calcule que : f3(x) =11-x-21-x2=1 +x-2(1-x)(1 +x)=-1 +x(1-x)(1 +x)=-1(1 +x).

On en déduit quef3a pour limite-12

quandxtend vers1. Et donc en posantf3(1) =-12 nous obtenons une fonction continue surR\ {-1}. Par contre, en-1la fonctionf3ne peut pasêtre prolongée par continuité, car elle n"admet pas une limite finie en ce point. Doncf3n"est pas

prolongeable par continuité surR.Exercice 9

Soit f(x) =cosx1 +x21. Nous avons

????cosx1 +x2? car|cosx|est majoré par1et1 +x2est minoré par1. 42. Comme la fonctionfest majorée par1, on sait queSupx?Rf(x)est inférieur ou égal à1. D"autre

part on constate quef(0) = 1, donc1est à la fois un majorant et une valeur de la fonctionf. Par conséquent,Supx?Rf(x) = 1.Exercice 10

Soitf:R→Rune fonction périodique de périodeT >0. On suppose quefadmet une limite finie (que

nous noterons?) quandxtend vers+∞. Nous allons montrer quefest constante. Soitx0?R, alors la suitex0+nTtend vers+∞, donc la suitef(x0+nT)converge vers?. D"autre part, on montre par récurrence que : f(x0+nT) =f(x0)pour toutn?Nc"est-à-dire que la suitef(x0+nT)est constante égale àf(x0). Doncf(x0) =?. Comme ce raisonnement

est valable pour n"importe quelle valeur dex0, on en déduit quefest constante égale à?.Exercice 11

La fonctionf(x)-xétant bornée sur[x0,+∞[, il existe un réelMtel queEn divisant parxon trouve

?x≥x0,????f(x)xQuand on fait tendrexvers+∞,Mx

tend vers0, donc|f(x)x -1|tend lui aussi vers0, d"où : lim x→+∞f(x)x = 1.Exercice 12

1. On considère la fonctionfdonnée par

f(x) =? ⎷1-x2si|x|<1 ax2+bx+csi|x| ≥1

Cette fonction est continue sur l"intervalle]-1,1[car elle est égale à la fonctionx?→⎷1-x2sur

cet intervalle. De même, elle est continue sur les intervalles]- ∞,-1[et]1,+∞[car elle est égale

à la fonctionx?→ax2+bx+csur ces intervalles. On en déduit quefest continue surRsi et seulement si elle est continue en-1et en1. Calculons les limites à droite et à gauche defen-1: lim x→-1x<-1f(x) = limx→-1x<-1ax2+bx+c=a-b+c=f(-1)

et limx→-1x>-1f(x) = limx→-1x>-1?1-x2= 0 Doncfest continue en-1si et seulement sia-b+c= 0. Par un calcul semblable, on trouve que fest continue en1si et seulement sia+b+c= 0. Au final, pour quefsoit continue il faut que a,betcsoient solution du système?a-b+c= 0 a+b+c= 0 Finalement, on se demande si ce système admet des solutions. En additionnant les deux équation on trouve quea+c= 0, en les soustrayant on trouve queb= 0. Donc ce système admet une infinité de solutions en prenantb= 0eta=-c. 52. Soitn?N. D"après la formule du binôme de Newton nous avons :

(1 +x)n= 1 +nx+?n 2? x2+···+nxn-1+xn

d"où : (1 +x)n-1x =n+?n 2? x+···+nxn-2+xn-1 Cette quantité tend versnquandxtend vers0. Donc on peut prolongerfpar continuité en0en posantf(0) =n.Exercice 13

Soit?la limite (finie) defenx0. Prenonsε= 1dans la définition de la limite. Alors il existeδ >0tel

que, pour toutx?D:C"est-à-dire que

Doncfest bornée dans le voisinageV= [x0-δ,x0+δ]dex0, ce qu"on voulait.Exercice 14

1. Il suffit de montrer que tout intervalle de la forme]a,b[contient une infinité de rationnels et une

infinité d"irrationnels. Commençons par remarquer que : - la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel; - la somme d"un nombre rationnel et d"un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.On distingue à présent deux cas :

(a) Le réelaest rationnel. Alors la suite?a+1n n≥1est une suite de nombres rationnels qui décroîtversa. L"intervalle]a,b[contient donc une infinité de valeurs de cette suite (plus précisément,

toutes les valeurs telles quensoit strictement supérieur à la partie entière de1b-a). De même,

la suite? a+⎷2 n n≥1est une suite de nombres irrationnels qui décroît versa, donc l"intervalle ]a,b[contient une infinité de valeurs de cette suite. (b) Le réelaest irrationnel. Il suffit alors de montrer l"existence d"un nombre rationnelcdansl"intervalle]a,b[, puis d"appliquer le résultat précédent à l"intervalle]c,b[. Pour montrer l"exis-

tence dec, on procède comme suit : sib-a >1, alors il existe un nombre entier strictement compris entreaetb, donc c"est gagné. Dans le cas contraire, commeb-aest strictement positif, on peut toujours choisir un entierq≥2tel queq(b-a)>1. Mais alors il existe un nombre entier (que l"on notep) strictement compris entreqaetqb. Il en résulte que a < pq < b ce qu"on voulait.2. En déduire que la fonctionδdéfinie surRpar

δ(x) =?1six?Q

0six??Q

est discontinue en tout point deR. 6quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18[PDF] fonction partie entière propriétés pdf

[PDF] fonctions périodiques exercices

[PDF] calcul pgcd

[PDF] fonction du poète

[PDF] nature d'un quadrilatère trapeze

[PDF] justifier la nature d'un rectangle

[PDF] sujet de rédaction 6ème pdf

[PDF] redaction 6eme gratuit

[PDF] rédaction 6ème méthode

[PDF] exercices français 6ème rédaction

[PDF] type de document exemple

[PDF] nature de texte français

[PDF] comment présenter une oeuvre littéraire

[PDF] définition d'un texte littéraire